この記事は 新歓ブログリレー2025 35日目のものです

他の記事を見たい方は こちら↑ のリンクをクリック!

はじめに

初めましての方は初めまして、科学大デジタル創作同好会所属の学士 2 年(新3年)@Alt--erです。traP ではSysAd 班およびGame 班で主に活動しています(他にもアルゴリズム,グラフィック,サウンドに所属しています)。最近はゲームのプロジェクト進捗の日々を過ごしています。

さて、今回のタイトルはBOTを作ってみよう、との旨ですが、筆者自身は部内コミュニケーションツール"traQ"上で動くBOTをそこそこ作ってたりします。

そこで、traQはもちろん、Discordなど他のコミュニケーションツールでも使えるBOTについて、その楽しさを垣間見てくれればと思います。traQの内部の話も多くなりますがご容赦ください。

traQとは

traQとは、部内で用いられているコミュニケーションツールです。イメージとしては内製のSlack、Discordと言ったところでしょうか。

サークル内で引き継がれつつ開発、運用がされており最近ではボイスチャット機能周りに大型なアップデートが入るなど、traPの高い開発力と運用力の現れと言えるでしょう。今や500名を超える数の部員の活動や生活を支える重要インフラといっても過言ではありません。

BOTについて

さて、先ほどコミュニケーションツールとして例示したSlackやDiscord、広く使われるSNSであるところのXなどのサービスでは、リマインダーや繰り返しの投稿を自動で行う機能やアカウントがあります。

↓BOTの例

これらはBOT(ボット)と呼ばれ、traQでも作ることが可能になっています。traP部員であれば誰でも作れるため、この記事をみた新入生の方、traPに来てBOTで遊んでみませんか?

どんなのが作れるの?

筆者自身はtraQで動くBOTを5個ほど作っていますが、そのうち部外の方にも面白さや便利さが分かりやすいものを3つほど紹介。どれもちょっとした機能を、でも痒いところ…なものを補うBOTだったりします。

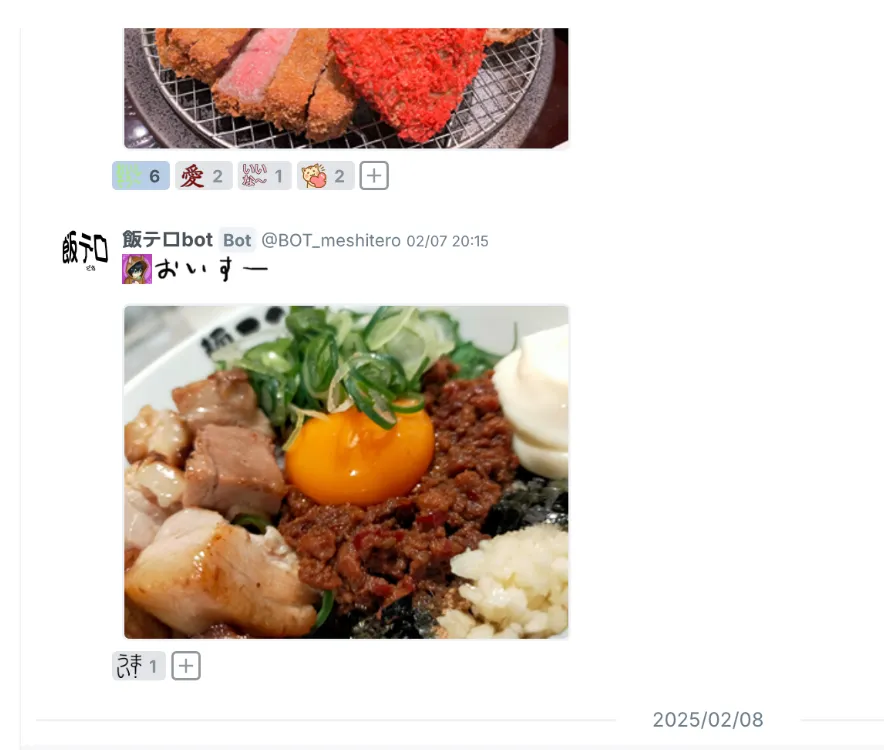

無差別画像送信BOT BOT_meshitero

丁度1年と少し前、traQ上で飯テロが流行っていた頃に作ったBOT。自分の処女作BOTでもあります。

仕組みは単純で、(traQでは)ファイルのURLがメッセージ末尾に貼られた場合にそのURLをサムネとして表示してくれるため、メッセージ末尾に貼られたURLを他のチャンネルに転送している、といったものになります。

こちらのBOTですが、稼働開始からあまり大きなアップデートを挟んでいないものの1年以上もの間ご愛顧いただき、今でも1日に1回はどこかで飯テロされてる気がしていたり。

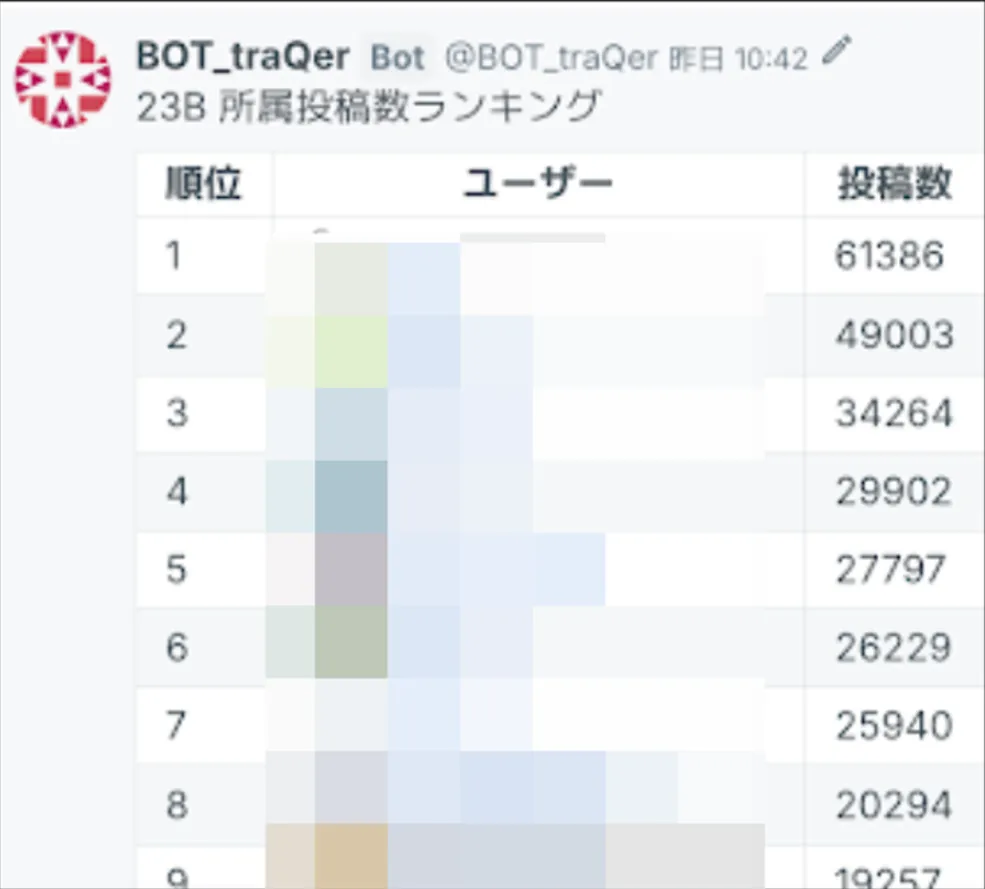

traQ活動量調査BOT BOT_traQer

こちらもおよそ1年前に開発したBOTになります。当時、”traQ(23B)で最も発言者数が多いのは誰だ

?”という言うなればどのくらいtraQで人々がアクティブなのか、を調査する流れが起こりました。その産物として生まれたのがこのBOTになります。

使い道は至って単純で、簡単なコマンド入力により投稿数ランキングを出力できます。traQ内に設定されたグループごとのランキングも出すことが可能です。

投稿数ランキング以外にも、一定時間ごとの投稿数が多いチャンネルをお知らせする機能も積んでたりします。メッセージ数集計にも用いるメッセージ情報を流用しました。

このBOTも何だかんだ長く使われています。投稿数はtraQでもトピックになりやすいようでして、24Bの間でも彼らの入部後しばらく話題になっていたイメージ。25Bの方々の動向も気になりますねぇ。

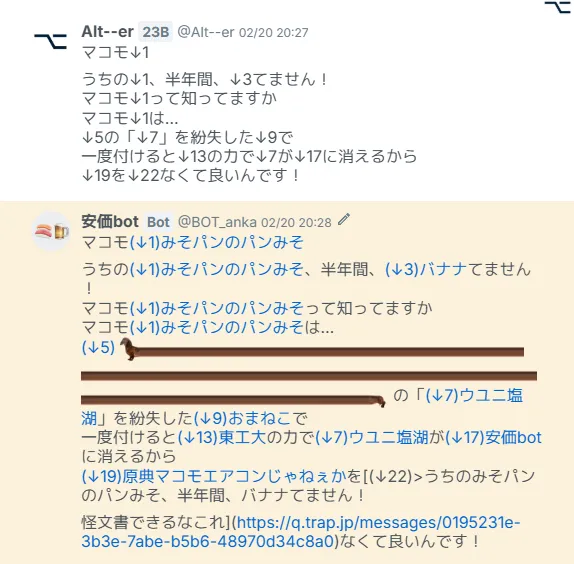

traQに安価を! BOT_anka

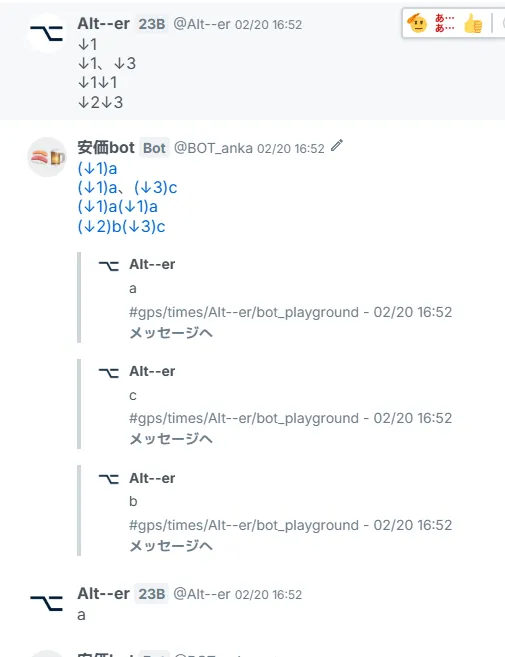

ネット掲示板で用いられる「アンカー」、通称「安価」をtraQに載せてみたものになります。こちらのBOTは比較的最近できたもので、2月には大きな機能増強も行いました。

こちらは使う場面を見るのが早いでしょう。

メッセージ中の「↓n」を検出し、それを安価として処理します。指定されたメッセージ数経過したメッセージをお知らせするBOTとなります。

複数の安価先、安価元にも対応でき、安価数が多くなると内容補完機能も着いたり。個人的には1番気に入っているBOTだったりします。まだ一つ作りたい機能が残っているので私が実装したいところです。

終わりに

さて、ここまで3つのBOTを紹介しました。BOTを常日頃から用いるtraQでの生活が少しはイメージまできたでしょうか?

ここまで挙げたBOTはいずれも遊び系のBOTですが、リマインダーのBOTも存在していたり。BOTのないtraQがは考えられないくらい。

そんなBOTですが、web系の制作物としては入門に丁度いい難易度、実装量をしていると考えています。DiscordやXでも似たようにBOTをつくれるでしょう。新入生の皆さん、これを機にBOTづくりやってみんなに使われませんか?使ってもらえると気持ちいいですよ。

次回は@o_ER4さんの記事です!お楽しみに。