このブログで使用しているAMD製GPUはAMDの広報よりパーツの貸し出しをを受けたものですが、パーツの貸し出し以外の金銭的なやりとりや内容の指示はありません

皆さんお久しぶりです。22Bのkaitoyamaです。

あっという間に新年度になってしまい、研究室配属が決まったのが個人的ビッグニュースです。

今回も前回に引き続き、グラフィック班の3DCGの人として、AMD製のGPU、Radeonを借りられる機会を得たので、Blenderで使ってみた感想をお伝えしようと思います。特に今回はミドルスペックのGPUを中心に借りたため、新年度を機にこれからデスクトップPCを買おうとしている人にも参考になると思います。

(ハイスペック相当のGPUの性能については前回記事をぜひ!)

今回のパーツ

今回使用したパーツは

- CPU: core i7-13700F

- GPU: Radeon RX 7600, 7600XT, 7700XT

としました。

今回の選定ではGPUにそんなにお金をかけるのはちょっと...という方でも受け入れやすいラインとして、4万円から7万円程度のGPUを選びました。自分が最初にGPU付きのデスクトップを買った時にのっていたGPUがGTX 1660tiで当時4万円程度だったらしいのでそのあたりから選定しました。

今回はGPUだけ交換だったので、差し替えるだけですぐに動きました。

そもそも使えるの?

前回の記事と同様の解説ですが、改めてこの話題を最初に説明します。機械学習やゲーム系などの話題でもよく聞く話ですが、GPUはメーカーによって使える機能に大きな差があり、機械学習だとCUDAが~とか、ゲームだとDLSSといったものがNVIDIAのGPU限定の機能です。

では、Blender標準のレンダラーやそれ以外のレンダラーではどうなのでしょうか?

結論から言うと、BlenderのデフォルトのEEVEEやCyclesでは問題なく使用ができます。一方、Windows上でのOctaneやV-RayはNVIDIA製のものにしか対応していません。

BlenderのCyclesではHIPというNVIDIAのCUDAみたいなGPUをうまく使ってくれる的な技術をオンにしたり、さらにこれのレイトレーシング用の機能であるHIP RTをオンにすることができます。前回の検証ではこのRTを有効にすることで大きく性能が向上することがわかりました。

前評判を調べる

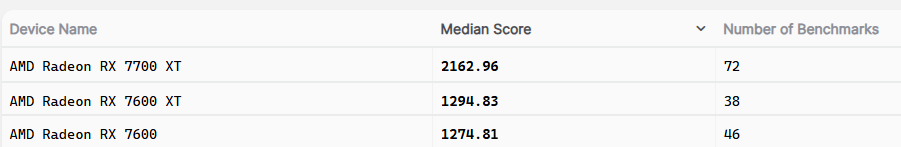

前回同様Blender Benchmarkを見てみましょう。

執筆当時のデータが以下の通りです。参考までに4070tiが6200程度、1660tiが760です。こう見ると時代が進むにつれて、同価格帯でも1.5倍程度までスコアが伸びていることがわかりますね。

しかし、前回の記事で試したところ、2000以上値が低かったRadeon 7900 XTの方がRTX 4070 tiよりもレンダリングが速かったということもあるので、今回も健闘してくれるのではと期待していました。

また、7600XTと7600の違いはビデオメモリの容量の違いで、16GBと8GBとのことでした。この違い、ベンチマーク上は差が出ていませんが実際のレンダリングでどこまで影響するのかも気になっていました。

実際に使ってみた

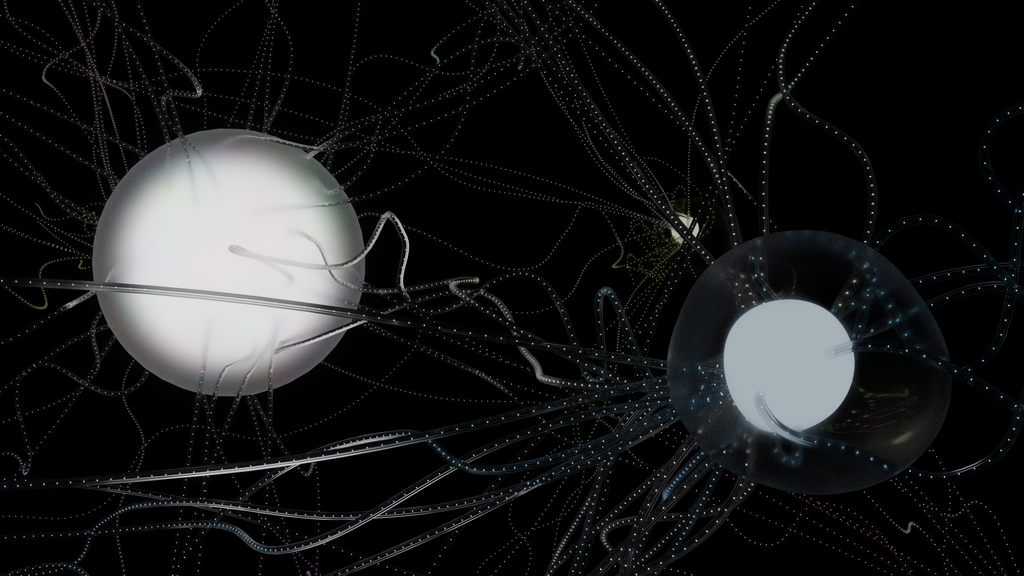

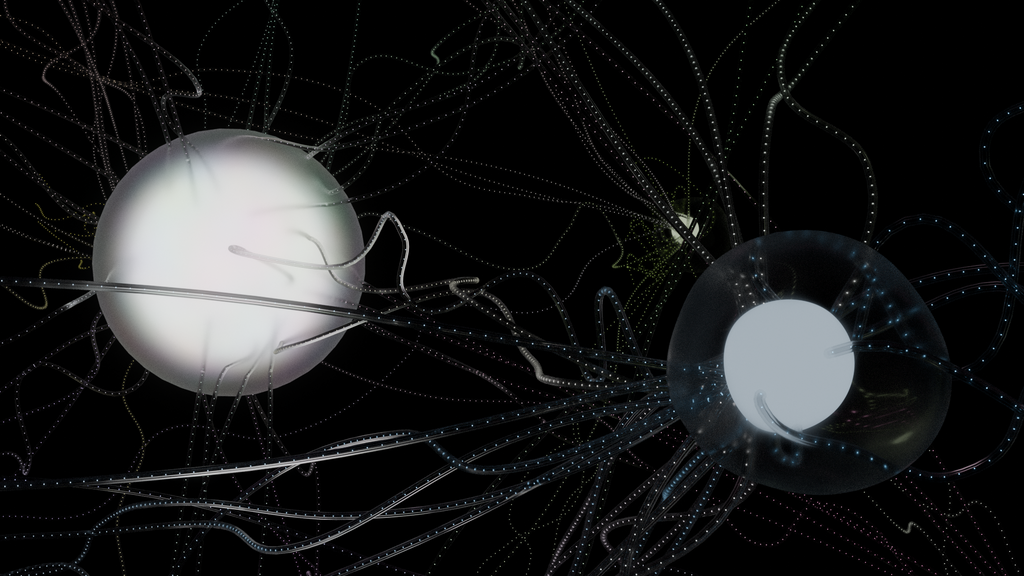

前回作成したシーン(01)に加えて、今回新たにより暗く光の反射などが影響するシーン(02)を作成しました。これはすべてGeometry Nodesで作成しているのがこだわりです。(これについてもブログを書ければと思っています)

さて、今回のレンダリング時間は次の通りでした。(RadeonはすべてHIP RTを有効にし、すべてGPUのみでレンダリングしています)

| 01 | 02 | |

|---|---|---|

| RTX 4070 ti | 8'19 | 5'04 |

| RX 7700 XT | 12'37 | 8'12 |

| RX 7600 XT | 19'54 | 14'15 |

| RX 7600 | 19'43 | 14'07 |

やはり、AMDのRadeonはベンチマークスコアから推測されるよりも良い結果を返すことがわかりますね。また、Radeon同士でもベンチマークスコアの差ほど大きな差にはなっていないようです。

特に7700XTは、7万円前後と、4070tiの半分以下の価格にもかかわらず、速度低下はおよそ1.5倍に抑えているというのは結構好成績のように思います。

一方でビデオメモリの容量の差しかなかった7600と7600XTについては、大きな差はないという結果になりました。なお、実行時のログを見る限り、いずれもビデオメモリは最大まで使用していました。

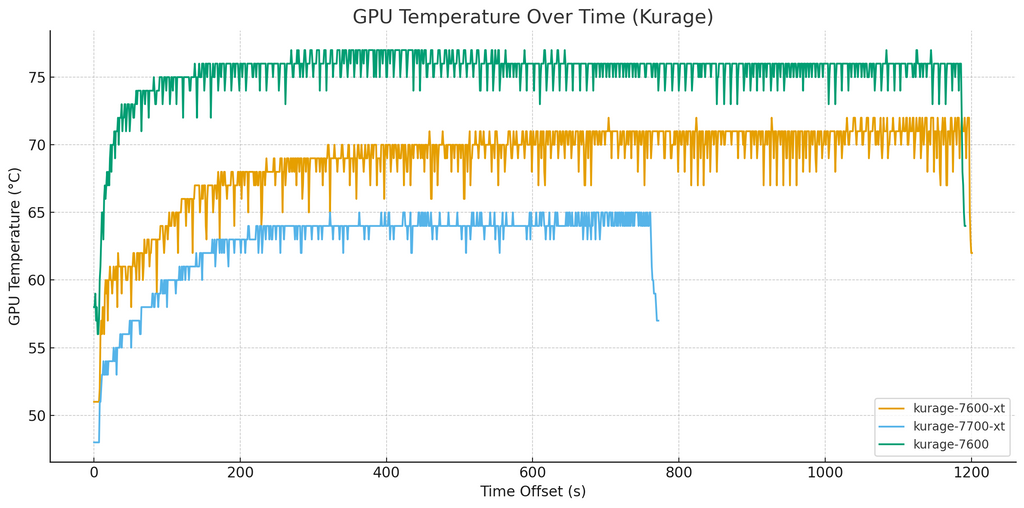

今回AMDのツールを使ってハードウェアのログをとったのですが、面白いと思ったのが温度の推移でした。もちろんGPUのメーカーによってファンの数や冷却構造に差があるため、これは一般的な話ではないと断りを入れるのですが、性能の差が少ない7600XTと7600でも温度の差はそこそこあるのだなと思いました。特にこの辺は夏場や長期間レンダリングを回す映像系などにおいては考慮に入れてもよいのかもしれません。(本当にメーカーによって違うので購入の際は比較してみてください)

こういうデータがGUIからサクッととれるの便利だなと思いました。

最後に

今回は、前回よりもぐっと価格を抑えた三製品を比較してみました。やはり、ゲームなどではまだまだNVIDIAの方が最適化されていることが多いという話は聞きますが、ゲームはしないけど3DCGはしたい、みたいなケースに7700 XTはピッタリかもしれません。

一方で、7600系は今回自分が作ったようなハードなCGシーンでは厳しい部分もあるという結果でした。一枚の絵ならこのあたりが試行錯誤込みでギリギリ許せるラインの時間かなというのが個人的な感想です。アニメーションさせてみたいと思っている人は7700 XTまで頑張るとよいかもしれません。

また、ビデオメモリの差は最近はやりのLLMのローカル実行にも影響しますので、7600と7600 XTで悩んだときの一つの参考にしてみてください。