はじめに

この記事は2025 夏のブログリレー 27日目の記事です

目次

あいさつ

みりクルです。違います。作曲と絵の勉強をたまにしています

最近はCITYのアニメにドハマりしています。

さて、

恋はしめさば、音楽はみそ汁。

メロディーとかドラムとかをみそ汁の具としたら、コードってさながら出汁。作品の雰囲気を作ってくれる存在ですね

この記事では有名なあのコード進行、「丸サ進行」をパクったりいじったりします。初心者でコードどう組めばわから~ん!って時にはとりあえず頼って助かるし、あの名曲にもふつうに使われてたりします。曲を分析して勉強する、なんて時にもこういう定型を1つ2つ知っているだけで大分捗るんですよ。

至れり尽くせりですね。まさにゆりかごから墓場までですね。言ってみたかっただけっ!

と、いうわけでね。

コード進行の深い知識は無くても大丈夫です 筆者に無いから

この記事内での書き方

コードってどちゃくそいろんな表記方法がありますよね、しんどい。

調とかも色々気にするとやっかい!なので、この記事では以下のようにルールを決めておきます。

-

一、ハ長調に統一

ハ長調しか考えません。

なぜならハ長調(ドレミファソラシド~)はわかりやすいからです。

ハイえっちゃん大統領 質問

Q. 他の〇長調の曲についてはどうするの?

A. 愚問! 任意の〇長調は平行移動(移調)することでハ長調にできます。逆も然り

Q. 短調はどうするの?

A. … (例えばイ短調≒ハ長調みたいに、平行調に置き換える(短→長の変換だと半音3つ分上のキー)といい、と、思います。定かでない。 あいまいみー)

Q. もっと複雑なスケールの曲とか違う平均律のやつについては?

A.

<エッチャンノ=ソユトコスキー

てな感じでハ長調にします -

一、コードの書き方

基本的にローマ数字、m(マイナー)、M(メジャー)、数字(7とか9とか)を使って書きます。

例:ⅠM7、Ⅱm、ⅤmM7 みたいな

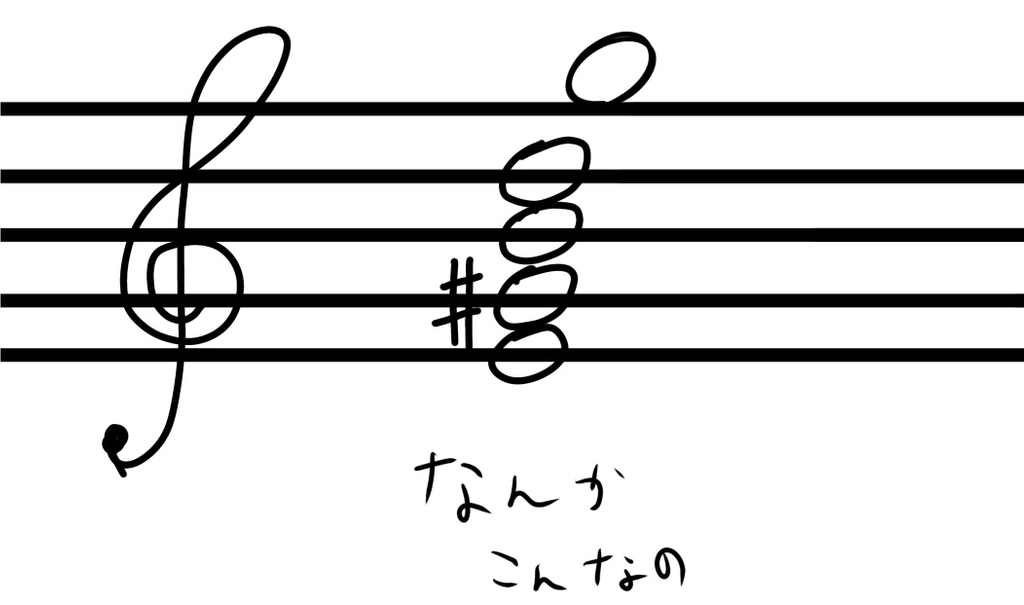

説明図かこうとしましたが分かりづらすぎになったので断念しました。わからない方はググってください。

Why?→ローマ数字を使った書き方は、要は「キーに相対的なもの」でして、後に好きなキーで作曲するときにまるまま使えるためとってもよしかなのです。

この曲のGM7がエモい!て言っても、例えばその曲が♭Eメジャースケール(変ホ長調)だったとして、Dメジャースケール(ニ長調)で同じGM7を試してみた場合そのエモさは影もありません。(ⅢM7と言え~) -

一、コードの転回

コード進行を文字通りそのままの形で演奏するとめちゃ上下に動きすぎてよくない。それを避けるべく 例えば「ドミソ~」を「ミソド~」 みたいに、適当に順番を変えたりします(転回)。

演奏上の聞こえ方は変わりますが、曲の雰囲気たるコードの役割的にはそう大きくたがわないのでここでは勝手に転回してます。

実際に曲を作る際は、和音は一番上の音が聞こえやすい、なことなどを気にしながら組むといいと思います

以上です。以降、数字を使って書いてるかと思いきやドレミファソラシドみたいな表現も使っててややこい!てなるかもしれませんが、今だけ世の中全てハ長調と思っていただくと雰囲気が伝えやすいのでよろしくお願いします

丸サ進行!

ところで、丸サ進行ってどういう効果だいつ発動する?

→いつでもどこでも。

まぢでいろんな曲で使われてます。特にkawaii future bass系とかチルい感じの曲?とかのエモみを担ってるところをよく見ます。そういう雰囲気な部分のコードを見ると、とどのつまりがこいつ(やそれをいじったもの)だったりする、というほどドメジャーなコード進行です。

別にエモい系じゃない曲でも自然に無限に使われてます、とにかく色々つかわれてる(ググると無限にでてくる)

では本題。丸サ進行とは?平たく言うと!?

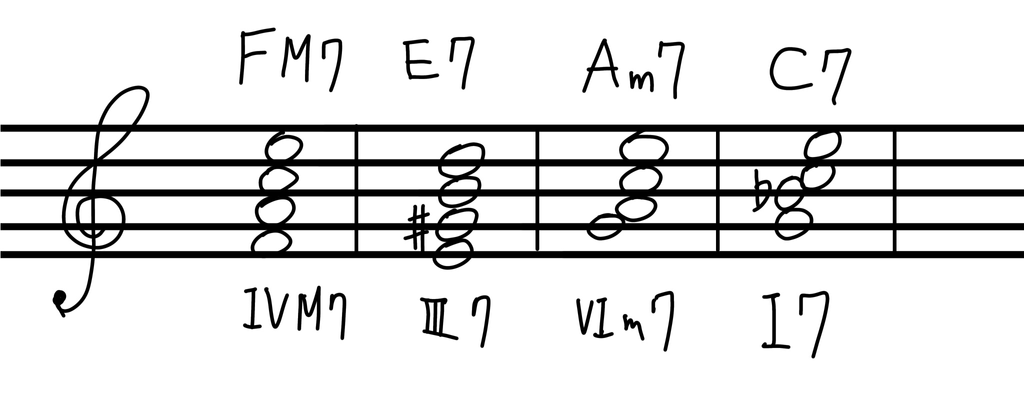

ⅣM7→Ⅲ7→Ⅵm7→Ⅰ7→

である!以上!平たいわね

見てみる

(コード理論的には、部分的な転調であるとか、拡張的なドミナントモーションによる結びつきだとかで分析されます。その辺をより堅く理解したい方はググってください)

ハ長調にするとパッと見でわかりやすい!2,4小節目に黒鍵の音が入っているじゃあありませんか。

ハ長調だといっているのに黒鍵、すなわちスケール(=ここではドレミファソラシド~の白鍵部分だけ)外の音が使われているのです。これが不思議な感じを生み出しています。特に1小節目→2小節目が左ジャブからの右ストレートな感じでだいだいだいだい大日如来。改変する際も2小節目4小節目に重点をおいて考えるかも?

それと、4小節目の♭シによるものなのですが、このコード進行はハッキリと終わりません。すなわちその先に進もうとします。それでこの進行を用いる際にはこの4小節をループさせるのですが、そのループ感がまたやんごとなしです。4小節目→1小節目の繋がりの美しさも丸サ進行の特徴ですね

ではここにしゃろう氏の「2:23 AM」という曲(めちゃめちゃよく聞くあのフリーBGMのやつ)のメロディーをハ長調にしたものをはめてみましょう。この曲もめちゃ丸サ進行がベースになっています

ゆんぼだんぷですね

改変

コード進行をいじったりします。

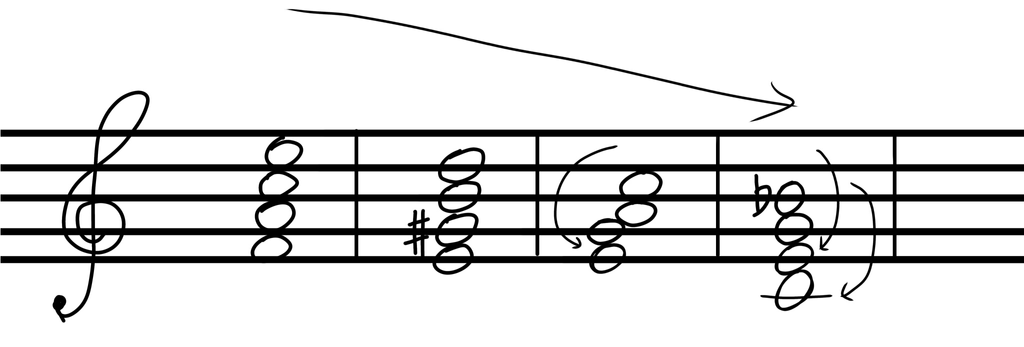

1. 転回する

演奏上、コードの一番上の音はよく聞こえるものです

上に挙げたものは既に転回してあるものですが、他のパターンの転回形にするだけでも聞こえ方は変わります

例

下がっていく感じにしたり。♭シがひときわ目立って雰囲気立ちますね

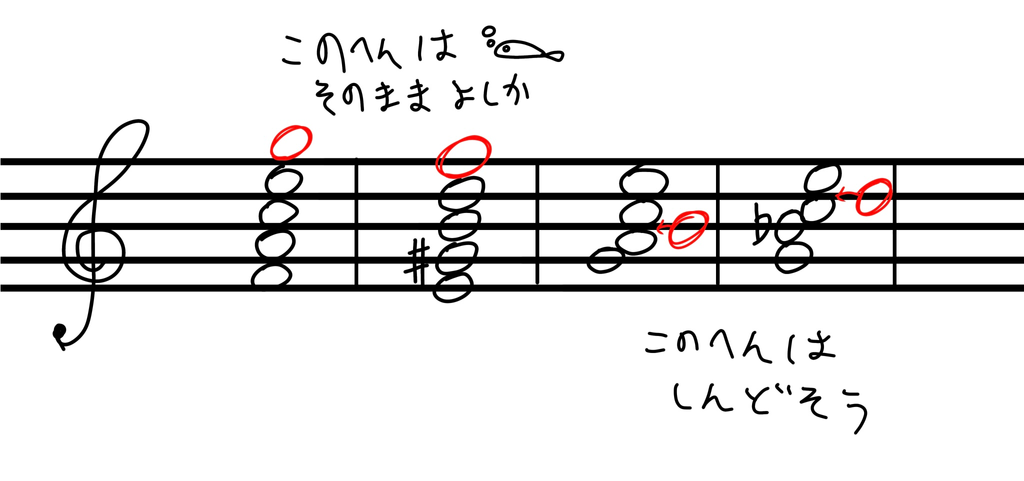

2. 音を足す

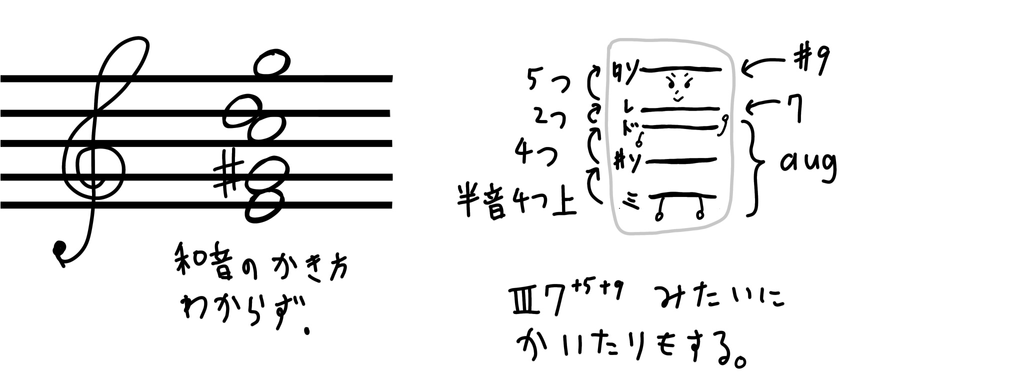

丸サ進行を構成するコードは全て7(セブンス)コード。かなり厚みがありますが、更に音を足すことも可能

手っ取り早いのの一つが、ずばり9th(ナインス)の音を加えるのです

ただし雰囲気が濁りやすい点や、転回したりすると音が集まりすぎてぶつかり合う感じ(悪い不協和音)になることがある点などには注意

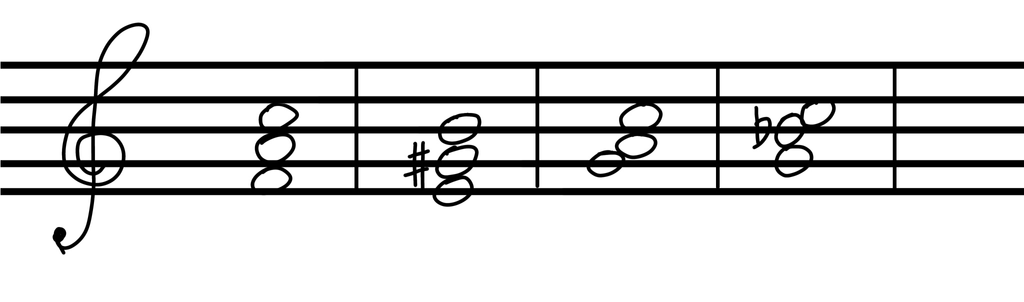

3. 音を減らす

丸サ進行を構成するコードは全て7(セブンス)コード。セブンスコードって複数の三和音の特徴を持っているような感じ(例えばドミソシ~は、ドミソ~、ミソシ~、などなど…)で、霧のようなぼんやり感を持ちます。(丸サ進行の雰囲気にも)

適当に音を外し減らすことにより雰囲気は明瞭になります。明るさを際立てたいときなどにやるかも。

極端に、こういう三和音だけにしても結構丸サ進行感は残ります

4. その他

丸サ進行ままだとせいぜいが7th(セブンス)までですが、そもそもがコードというもの、、先に挙げた9th(ナインス)、他にも11thだの13thだのの音を加えたり、そもそもがsusといったりなど…とにかくとにかく、もはや何でもアリじゃねーかっと思うレベルでいろんなのが…やろうと思えば…やれちまうのです。

行き当たりばったりに音を外したり付け直したりしながら探ってみても面白い発見があるやもしれません

例

-

Ⅲ7(2小節目の)→Ⅲ7#9

#ソとソが同居するという、グエーなんてやんちゃなやつだ!と言いたくなる並び。Ⅲ7のちょっとダーク、おセンチな雰囲気にソの芯のある明るさが加わると、えもいわれぬ不思議な心地よさが生まれちゃうのだ。

実は!「2:23 AM」でも丸サ進行ベースのコードが展開されている裏(むしろ表)で、メロディーにてソの音が強調されています。(これの2小節目とかを参照)

そう、#ソとソは案外仲良しなのです、一緒に使うとよしかなのです。

これ裏ワザ感あってウキウキしてたんですが、調べてみたら普通に名のあるやつでした。ジミヘンコード -

更にシの音をドにしてみる

すると、Ⅲaug7(#9) が生まれます。近年そこそこ見ます。

ピアノとかある方は#ソドレソ~て鳴らしてみてください。そのデタラメな心地よさ、絶対値で比較するならばそれはもう新品のスニーカーのにおいであるとか、人生初めて腰を掛けるヨギボーの感触であるとか、ボボンガのガンガガゴンガガが

つよい感じの印象があってちょっとびっくりする音かもなので注意かも。そのままだと4小節でドが4連続になってしまうのにも気を留めておく

「2:23 AM」原曲の2小節目も部分的にこれになっていたような気がする

たぶんそう/部分的にそう -

パターンを変える

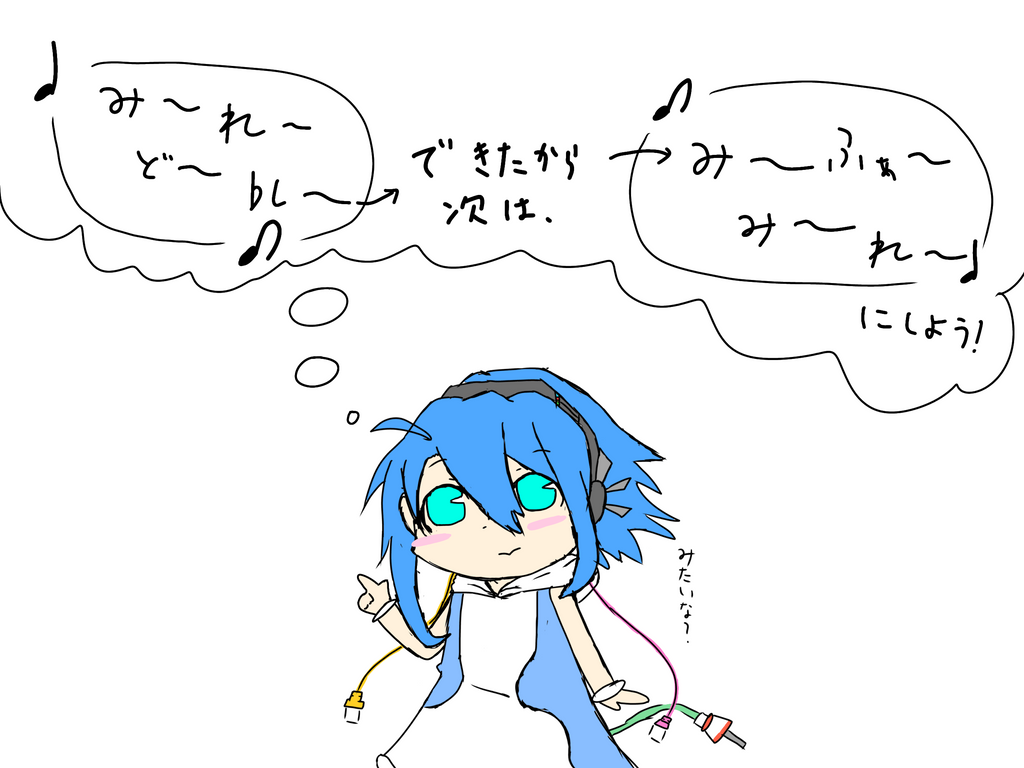

丸サ進行は4小節の繰り返し。一周目と二周目で違うコードにしてやるとフレーズの情緒感が増します

コードもサブみたいなメロディーみたいに見たてて、歌いながらどの音を使いたいかを考えると作りやすいかもしれません。

「2:23 AM」だって2周目は下降する感じになってて、個人的に丸サベースなことよりそっちのが印象あります

キミオリジナルのアレンジで、世界に1つだけのなんかアレをそれしよう!みたいな -

終わらせ方

丸サ進行は4小節目→1小節目が滑らかであり、それゆえと言うべきか、4小節目の「終わった」感が薄いです。(すなわちまだ続く感じがする)

曲の終わりを考えるなら、繰り返しながらフェードアウトさせていくか、(全く関係ないですが私はさよならポニーテールの「ナタリー」という曲のフェードアウトがとても好きです)

あるいは、ぷっつり終わらせるなら最後のコードを適切に変えてやるのがよいです。

後者の場合は、ⅠやⅠM7がチョコレート。準チョコレートたるⅥm7(Ⅰ6と書いた方がわかりやすい?)個人的に好みです。他にもいろいろ良いのあると思います(それを言ったらおしまいだ) -

鳴らし方

この記事では小節ごとにベーンってコード音鳴らしてますが、(それこそ2:23 AM原曲を聞くと分かりやすい)一度に鳴らさず散らして演奏させるとよしかです。先に9thなどの音を増やした際のぶつかる懸念性も書きましたが、これでずらして共存させたりもできちまうのだ。

考えることは増えて面倒…

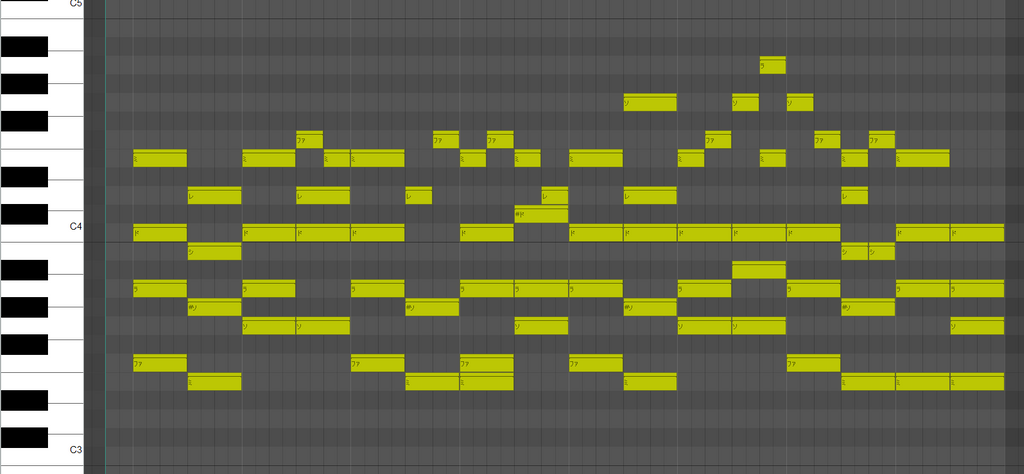

アレンジ例

最後に「2:23 AM」のメロディーを借りてコードアレンジをひとつ挙げて終わりとします。書いてないことも色々あるかも。8小節目などに#ドを置くと浮遊感あって好き

終わり

丸サ進行はとてもつよい。コードは色々試してみると意外な気付きが有ったり無かったりして面白い。

でした。平たいわね

ブログリレーの明日の投稿は@gurukun41さんです。お楽しみに~ノシ