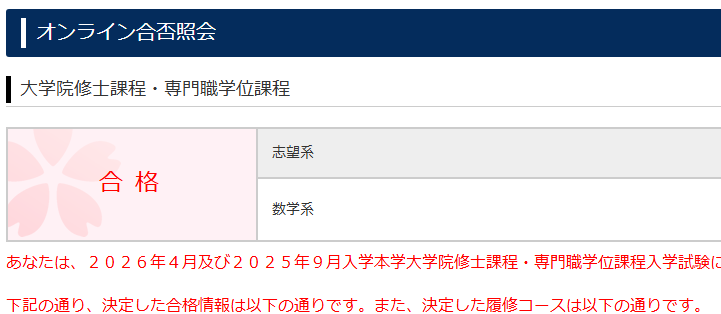

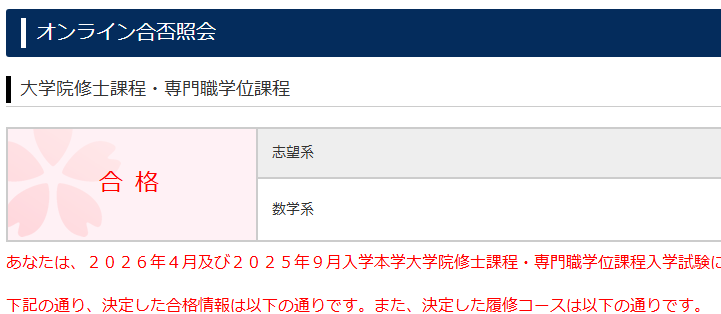

こんにちは。こめだわらです。

今回は、科学大数学系の院試(幾何系)に無事合格したので、体験記を書こうと思います。

自己紹介

科学大数学系4年です。

普段は競技プログラミングをやっています。

競技数学みたいな数学は得意ですが、大学数学はそこまで得意ではないです。

科学大院試の流れ

2026年度の数学系の院試の流れはこんな感じでした。

- 1日目 午前 (9:00 ~ 11:30)

5問が出題される。全部必答。線形代数、位相空間、微分積分など、主に2年までの範囲。

- 1日目 午後 (13:00 ~ 15:00)

代数、幾何、解析からそれぞれ2~3問ずつ、専門的な問題が出題される。計7問のうちから2問を選んで答える。必ずしも自分の専門でなくてもよい。

午前5問、午後2問で計7問、1問50点の計350点満点と言われている。

- 1日目 英語 (15:40 ~ 16:40)

点数は関係なく、合否しか影響しない。数学的な文章を英語で読み、英文和訳をしたり、文章に関連して設定された数学の問題を解く。

- 2日目 筆記合否発表

筆記翌日の夕方(今年は16:00ごろ)、筆記の合格者と、面接の集合時間が発表される。

- 3日目 面接

面接を行う。

- 数日後 合格発表

合格者が発表される。

院試当日までの流れ

院試に向けて様々な勉強や対策をしました。

院試対策会(午前)

2024年10月半ばあたりに、数学系院試対策会が発足しました。例年に比べるとめちゃくちゃ早いです。

この対策会では、主に午前の対策を行いました。東工大や東大、京大などの過去の院試問題から、2年生までの範囲で解ける基礎科目の問題を各自持ち寄り、それを時間を決めてみんなで解いたり、宿題にしたりという方式です。

僕はこの院試対策会には参加していましたが、この頃は院試受験の実感があまりなかったので、モチベーションは低めでした。(他の人は普通にモチベ高かったです。)

そのままダラダラと数ヶ月間勉強をしていました。ダラダラとはいっても、多少なりとも問題を解いていることもあって、しばらく経つとある程度の問題は解けるようになってきました。

春休みは、オンラインで勉強会が開催されていました。僕はたまに参加して問題を解いていました。この頃までは、この院試対策会以外で院試の勉強をすることはあまりありませんでした。

院試対策会(午後)

春休みが明け、いよいよ午後の対策会が始まりました。解析、代数、幾何に分かれ、それぞれが集まって午後の専門科目の対策をします。僕は幾何系の対策会に参加していました。他の系の対策会の様子はあまりよく分かりません。午前の対策会は引き続き行われています。

幾何の対策会では、主に多様体、位相幾何(ホモロジー)の対策を行いました。微分幾何も対策はしていましたが、対策会メンバーに微分幾何専門の人がいなかったこともあり、あまり主題にはなっていなかったと思います。

僕はそもそも微分幾何の授業を取っていなかったため、微分幾何が1ミリも分かりません。そのため、微分幾何の対策は捨て、本番で微分幾何が出たら代数に逃げるつもりで代数の勉強を多少していました。結果的に本番で微分幾何は出なかったので良かったですが、今思えばかなりリスキーな選択だったと思います。

反対に、位相幾何はみんな割としっかり対策しました。ホモロジーは毎年必ず1問出るので、対策しておけば確実に点を取れます。東工大のホモロジーは簡単なので、難化に備えて東大や京大のホモロジーもみんなでたくさん解きました。僕個人としても、ホモロジーの問題は割と好きなので、たくさん問題を解いていました。

この対策会を通じて、幾何系の人たちとめちゃくちゃ仲良くなりました。ある意味、院試勉強での一番の収穫かもしれません。

自主勉強

春休みが明けた4月頃から、流石に院試が近づいてくる実感が湧いてきました。このころから、自主的にも勉強を始めました。主にやっていたのは東工大の過去問の解き直しで、院試対策会(午前)でやった範囲を時間を測ってもう一度解いたりしていました。また、まだ解いたことない比較的最近の過去問を解いたりもしました。

ただ、ここで少し問題がありました。2010~2018あたりの午前の問題を解いたのですが、ほとんどが4完分以上、年によっては全完できることもありました。友人や先輩から「午前午後合わせて200点取れれば合格」という話を聞いていたため、ほとんどの年で午前だけで合格点を超えられていることになります。この結果を見て、このままなら余裕で受かるなと油断し始めます。これが本当に危なかった。

先輩方の合格体験記をちゃんと読んでいれば分かるのですが、科学大(東工大)数学系の院試は2020年代に入ってから急激に難化を始めます。本当に急に難しくなります。2010年代と2020年代の難易度の差は、もはや大学が変わったレベルと言っていいくらいです。それまで4完分を安定して取れていた僕は、2020年代に入り2完1半くらいしか取れなくなりました。これでは午後を合わせても200点を取れるかはかなり怪しいです。これにはかなり焦りました。

幸いなのは、これが起こったのは6月中旬くらいだったことです。院試まで2ヵ月くらいの猶予があります。これが院試1週間前とかの出来事だったらと考えると恐ろしいです。そこからはまた真面目に対策を始め、東大の過去問から科学大の出題に近そうなものを解いたりしていました。来年以降に科学大数学系の院試を受ける方は十分注意していただきたいです。

余談ですが、院試勉強期間中に、唐突に数検1級を取りたくなり、受けました。多少の勉強をした上で臨んだのですが、大学入ってから数学ばっかりやっているので、正直余裕で受かるだろと思っていました。受検は院試の3週間前でした。1次と2次があり、手ごたえ的には2次が少し微妙でしたが、体感では割と勝率は高いと感じていました。結果発表日。なんと2次で落ちていました。しかも全く惜しくもない点差で。どうやら、計算ミスで大問丸々1個、問題文の指示を見落としていて大問半分が吹っ飛んだらしいです。ちなみにこの結果発表は院試の前日でした。幸先が悪すぎます。

直前期の対策

院試5日前くらいから、睡眠調整を始めました。通学時間なども加味して、万全の状態で院試当日を迎えるためには、僕の場合は6時くらいに起きるのが理想です。直前期は、10時には寝るようにしました。また、僕はよく昼寝をするのですが、夜寝付けなくなると困るので、それも封印しました。結果的には、前日9時半就寝、当日6時起床、睡眠時間8時間半、中途覚醒なしと、理想的な睡眠をして当日を迎えることができました。

直前期は勉強はあまりしていません。直近の過去問を解いた限りでも、合格点には達していたので、泰然自若として本番を迎えます。

院試当日

前述のとおり、睡眠コンディションは万全の状態です。受験票の印刷を忘れていたことに気づいたので(アホ)、印刷します。十分な早起きをしていたので、これくらいのトラブルは些細なことです。早起きは三文の徳。

辞書や時計など、忘れ物がないかを確認し、大学へ。会場に着いたのは8時半少し前くらいでした。指定された席に座ります。今年の受験者は100人弱で、欠席はほとんどいなかったと思います。

トイレに行こうと思ったのですが、試験会場(4階)のトイレは点検が入っているらしく、男子トイレは7階に行かないとない、という最悪の会場でした。仕方なく7階まで登ります。なんでこんな日にトイレ点検が重なっているんだ。

午前

例年通り、1,2が線形代数、3が位相空間、4,5が解析です。

前から順に解いていきます。午前はひたすら時間が足りないので、少しでも解法が思いつかなかったらすぐ飛ばして次に行くことを心がけます。

大問1は、(1)(2)は難なく解けましたが、(3)で少し詰まったので飛ばします。

大問2は、(1)(2)まで解いて、残りの(3)(4)は飛ばしました。

大問3は、(1)(2)ともに完答できたと思います。

大問4は、少し詰まりはしましたが、(1)(2)ともに完答しました。

大問5は、(1)だけ解いたつもりが、途中で致命的なミスをしてしまったため、おそらく点は来ません。

一通り解き終わったので、もう一周して解けそうな問題を拾いにいきます。しかし、時間が思ったより残っていなかったのと、普通に考えても分からなかったので、そこからは進展なし。

最終的には、

- 大問1 (1)〇(2)〇(3)×

- 大問2 (1)〇(2)〇(3)×(4)×

- 大問3 (1)〇(2)〇

- 大問4 (1)〇(2)〇

- 大問5 (1)×(2)×

となりました。2完2半、悪くはないですが良くもないです。記述でチビチビ引かれる可能性を考えると、120点くらいを見ておくべきでしょうか。

休み時間は人々が答え合わせをしだすのが分かり切っていたので、早々に教室を離脱しました。うっかり答えを耳にしてしまい、それが自分の答えと違いでもしたら、午後のパフォーマンスに影響が出かねません。

昼飯はブドウ糖の10秒チャージで済ませます。

午後

幾何は多様体と位相幾何が出ており、微分幾何は出てきませんでした。出てこなくてマジでよかった。

まずは大問4のホモロジーから解いていきます。問題文を正しく理解するのが一番難しいです(誤読して爆死した同期が数人いました)。(1)はお絵描き、(2)は丁寧に胞体分割をしてやると解けます。難なく完答。

次に大問3の多様体を解きます。(1)は午前でやるような線形代数、(2)は頑張ります。(3)は遠回りな方針に走ってしまい、計算に手間取ったりミスったりして相当時間がかかりましたが、なんとか解けました。(4)は時間切れ。

最終的には

- 大問3 (1)〇(2)〇(3)〇(4)×

- 大問4 (1)〇(2)〇

となりました。80点くらいでしょうか。午前午後合わせて200点なので、例年通りのボーダーなら、変なミスをしていない限り合格してそうな感じの手ごたえでした。

英語

どの合格体験記にも「簡単だから対策しなくてよい」と書かれていますが、僕は英語が大の苦手なので不安でした。一応先輩に過去問を見せてもらい、最低限の出題傾向を把握して臨みました。

結論から言うと、その心配は杞憂でした。マジで簡単です。TOEIC 515点の僕が「マジで簡単」というレベルには簡単です。英文和訳がありますが、文法は大して難しくなく、また辞書持ち込み可なので単語の意味が分からないこともないでしょう。時間に関しても、分量が少ない上に、必要ない部分は熟読しなくてよいので、かなり余裕があります。院試を受ける人は、ゼミなどで英語の数学書を読む人がほとんどだと思うので、その程度の英語力があれば本当に余裕です。それでも不安な人は、先輩に過去問を見せてもらいましょう。問題が回収されているわけではないので、普通に見せてもらえます。

今年の内容は代数でした。 のように、分数を相異なるいくつかの単位分数の和で表すというお話です。特に知識も必要なく、文章に書かれている通りの操作をすると問題が解けます。英文和訳も、時間をたっぷりかけてよいので、大したことはないです。

試験終了後

数学系で集まって復習をしました。当日の終了後は、主に午前の復習をしました。みんなたくさん解けていて不安になりましたが、まあ大丈夫だろうと自分に言い聞かせます。可能性は低めですが、午前の問題も面接で聞かれるかもしれないので、ある程度は解けるようにしておきます。

翌日

幾何系の人たちで集まりました。この日は主に午後の復習をしました。こちらは面接で聞かれる可能性が高いので、ある程度力を入れて復習しておきます。

そうこうしているうちに筆記の合格発表の時間になりました。僕は自分の受験番号があることを確認し、喜んでいました。しかしながら、そのとき部屋にいたメンバーで筆記落ちしてしまった人もおり、残念でした。世界は残酷。

面接当日

服装指定は特にないので、普通に私服で行きました。僕は午後の13:30開始のグループだったのですが、滝プラザで友達と話したかったので、少し早めに行きました。滝につくと、午前で面接終わった組がおり、少し談笑したりしました。一応、面接の内容は後の受験者に口外してはいけない決まりになっているので、それだけは気を付けます。みんなで昼飯を食べたりしているうちに、集合時間が近づいてきたので、面接会場の待機室へ向かいます。

待機室

待機室では、とくに禁止行為などはないようで、スマホをいじったり友達と話したり自由に過ごしていました。そうこうしているうちに自分の受験番号が呼ばれたので、荷物を持って会場へ向かいます。これ以降待機室に戻ることはありません。

面接

ここからは、幾何系の面接について述べていきます。系によって、また年度によっても、面接内容は変わるかもしれません。

会場はセミナー室です。先生方は教室の席についており、受験者は教壇のところに置いてある椅子に座らされます。授業のときとちょうど真逆の構図です。先生方5~6人が座っているのを目の前にすると、割と緊張します。

最初は、事務的なことを聞かれます。受験番号、氏名、入学希望時期や、他の大学の院試を受けたかなどを聞かれます。落ち着いて答えましょう。

次に、試験の感想を聞かれます。当たり障りのないことを答えました。

その後、先生から試験についての試問が飛んできます。まず聞かれるだろうなと思った多様体の(4)が案の定聞かれました。前日に復習したので解法は頭に入っています。黒板に解法のスケッチを書いていったところ、「その辺で大丈夫です」と打ち切られました。おそらくそれ以降の解法は大体察しがついたのでしょう。まあ、前日に対策したメンバーが面接で全員同じ解法を出してくるので、途中でそれ以降の展開が分かるのもまあそうだろうという感じです。

続いて、もう一つ試問が飛んできました。多様体の(1)です。その一部に「の固有値が全て非負実数であること」を示すパートがあるのですが、僕は答案には「は半正定値行列であり、半正定値行列の固有値は全て非負実数」と書きました。そこについて問われ、「それを示してください」と言われました。完全に予想外で動揺しましたが、この変形は何度かやったことあるのでまあ大丈夫だろと思っていました。しかし、人間動揺するとなかなか思う通りにいかないものです。答えられませんでした。黒板を眺めながら悩んでいると、「もう大丈夫です」と言われ、打ち切られました。その後は院進後の進路についてちょこっと聞かれ、そのまま面接が終わりました。失意のまま数秒ほど歩いていると、さっきの質問の答えが浮かんできました。めちゃくちゃ明らかでした。なんで答えられなかったんだろう。一抹の不安を抱えたまま、面接が終わりました。

終了後

滝に戻り、面接終わった組とゲームしたり話したりして盛り上がってました。

結果発表

無事合格していました!研究室も無事第一志望のところになりました。面接で答えられなかった時はどうなったかと思いましたが、蓋を開けてみると、筆記を通過した幾何系は全員受かっているようでした。幾何系の面接はふるい落とすことをあまり目的としていないのかもしれません。

感想

何はともあれ、まずは受かって良かったです。一応受からなかったときのプランも真面目に考えてはいましたが、結果的には無駄になりそうです。

僕の院試生活にとって一番大きい存在は、院試対策会(午後)だと思います。正直最初の頃は、多様体もホモロジーも理解が曖昧過ぎて、一切の問題が解ける状態にありませんでした。そこから院試で戦えるレベルにまで成長できたのは、院試対策会にいた賢い人たちの知識や経験を吸収できたからにほかなりません。単純な学力の話を抜きにしても、近い目標を持った者どうしで集まり、みんなで目標に向かって努力したというのは、とても楽しく幸せな経験でした。ありがとう院試対策会。

おわりに

記事を読んでくださり、ありがとうございました。

来年以降科学大院試を受ける人の参考になれば幸いです。ぜひ充実した院試ライフを!