この記事は夏のブログリレー7日目の記事です。

こんにちは。25BのIda-jiです。競プロを大学から始めてみました。

始めるきっかけ

traPに入ってからしばらくして、traQをたまに見るようになったとき、毎週土曜の夜に「ABC3完うおお」とか「ABCのD問題は〇〇で解けるよね」みたいな投稿が沢山あることに気づきました。ABCってなんだろうって思って調べてみたら、どうやら競技プログラミングの大会のようです。名前はAtCoder Beginner Contestというらしいです。だからABCなのか。

大学でいずれはプログラミングを学ぶことになるだろうし、大学から何か新しい趣味枠の何かを始めたかったし、私も「ABCうおお」って言いたかった(一番最後がメインの理由)ので、競プロやってみよう!となりました。

まずはプログラミングをどうやって学んでいくかということで、traPの0→1講習会を使うことにしました。どうやらまずプログラミング基礎講習会というデカい講習会があって、その後にアルゴリズム基礎講習会があるらしいですね。しかし、私が競プロ始めようと決意した日には既にプ基礎講習会は全日程が終わっていました。わ、詰んだか...と思っていたのですが、でも講習会の資料があるからせめてそれ見ながら少しずつやっていこうとなりました。そして資料読みがスタートしました。まずは環境構築からでした。

プ基礎講習会の資料の偉大さについて

プ基礎講習会の資料の偉大さについて語ります。

まず、内容が厚すぎます(いい意味で)。初心者を絶対にこぼさないぞという強い意志が感じられました。また、私みたいに資料だけ読み進めるだけでも十分理解が可能なようにとてもかみ砕いて書いてくれてて本当に助かりました。章ごとに内容が分かれていて、章末には練習問題もあります。成長成長。図を用いて視覚的に分かりやすくしてくれているところもありました。成長成長成長。

また、分からないことがあったらとりあえずtraQ上で助けを求めまくりました。有識者の方々、本当にお世話になりました。絵面が汚すぎるので助けを乞うているところの写真は貼りません。メンツのためです。

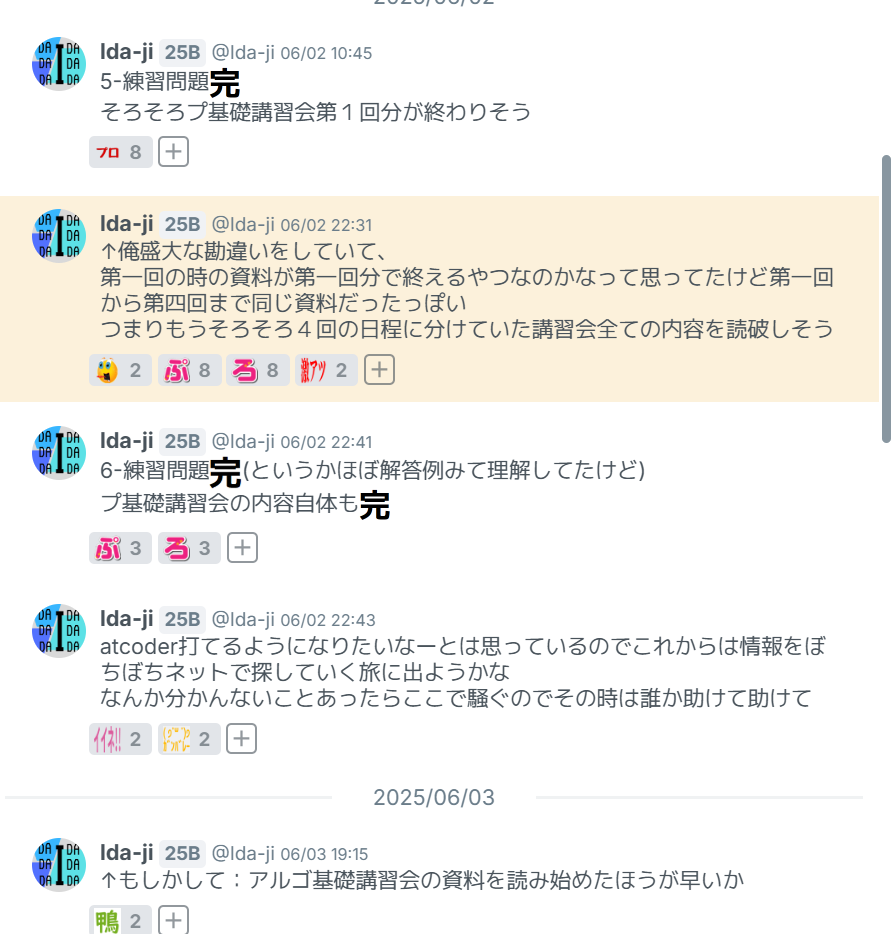

そしてプ基礎講習会の資料を読破。このブログ執筆中に気づいたけど3日ぐらいで終えたのかなりハイスピードでしたね。これも一緒に問題解決してくれたtraPerのおかげです。

アルゴリズム基礎講習会へ

プ基礎講習会の資料を読み終えた時点でアルゴ基礎講習会の第一回は終わっていました。とりあえず第一回の資料を読み始めました。第一回では競技プログラミングやAtCoderの紹介、みんなでABCに出よう!!、デバック頑張ろう!!みたいな内容で、まさに競プロへの第一歩のような回でした。第一回の講師であるtatyamさんとかも、traQで沢山の情報を私に教えてくれたり不正解の問題のコードを直してくれました。感謝です。

このブログを書いている時点ではもうアルゴ基礎講習会は終わってます。計6回ありました。対面で私が行ったのは2,3,6回目でした。(4,5回目は春ハッカソンの準備で忙しく行けませんでした。)4回目までの演習問題は終えていて、現在は6回目の演習問題を解き進めている途中です。5回目についてはまだ資料すらまともに読めていないので後でやります。

初めてのABC

まずアカウントを作りました。これです→Ida-ji

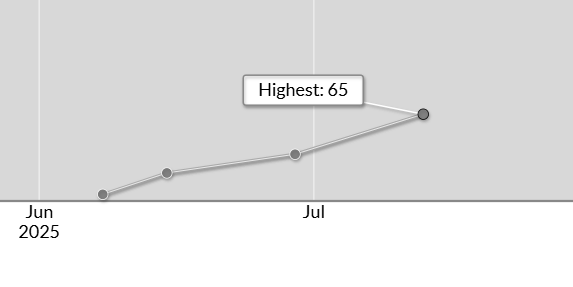

実はアルゴ基礎講習会を行っている最中に初めてABC(6/7)をやりました。A問題を正解できたので満足。その翌週にはB問題も正解できました。でもC問題が難しくて、いまはC問題を安定して正解することを目標にしています。コンテストが終わった後もサンプルコードを見たり先輩方に質問したりして少しずつ学びを得ています。

最近競プロの勉強が出来ていないという話

サウンド班での活動に時間を無限回吸われています。春ハッカソンでサウンドやりました。ワンマンソンでもサウンドやります。追加のサウンド班の講習会も行ってます。プロジェクトでサウンドやります。自分の意思で選んでいるはずなのに、なんだか巧妙に仕組まれているような気がします。最近は学業もバイトも忙しいので、ほとんど競プロ用の時間が残されていません。まあのんびりやっていきます。とりあえず毎週土曜のABCは行ける時は行って、ちょっとした知識を蓄えていく繰り返しになりそうです。

プログラミングの面白さ

感想です。プログラミングコードを書くのは面白いです。学問的な演習ではなく、また違った考え方や思考をするので、頭の体操にもなります。それにコードはかなり論理的に読めるように書かれるものなので、論理的思考力を培う機会にもなります。論理的とか言うと固い表現になってしまいますが、要はボケ防止です。もちろん知識も得られます。現代では多くの電子機器が普及し、多くのものがプログラミングの上で動作しています。プログラミングの知識を得ることは、きっと将来(ますます情報化の進む社会の中で)役に立つでしょう。