この記事は新歓ブログリレー2025 27日目の記事です

はじめに

こんにちは24Bのグルクンです。25Bの皆さんご入学おめでとうございます。東京科学大学理工学系(旧東工大)での新たな大学生活がまもなく幕を開けるこの瞬間、胸躍る期待で満たされていることと思います。その一方で、自らの手で時間割を組まなければならず、戸惑いを感じている方もいらっしゃると思います。そんな履修登録に困っている新入生の助けの一つとなるように、一年生の授業の感想等を記していこうと思います。

(traPのブログでB1の授業を取り扱ったものは他にもあるのでぜひそちらも見てみてください。23Bと24Bの記事のリンクを貼っておきます。)

(この記事にはない内容も書かれているのでぜひ見てみてください(二回目))

私だけの感想でも良いのですが、独自性を出すためにもtraPに所属している同じユニットの二人にも一緒に書いてもらうことにしました。ここで一度自己紹介をしていきましょう。

グルクン

情報理工学院のものです。二年からは情報工学系に所属します。高校時点でのパソコンなどの知識は皆無で、とにかく「面白そう」という感情で情理を第一志望にしました。traPに入ってからは「面白そう」と思ったものから手当たり次第に触れていて、現時点ではゲーム制作、競プロ、デジタルイラスト、Kaggle(機械学習やデータ分析)にのんびりと触れながら、3DCG、DTM、動画編集などもちょびっと触れてます。さらにWebとCTFもこの春に触れ始めました。

1Qは受験期のやる気と熱意でそこそこいい点を取りましたが、1Qで点が取れてしまったのもあって、それ以降は学べればOKの気持ちで授業に挑んでいたため点数はあまり良くありませんでした。また、点数がもらえなさそうな授業も興味があるものは取ってました。系所属点をガチらなくてもいい学院ならではの過ごし方ですね。(なお数年後の研究室所属)

ちなみに、レポート系の授業の点数がことごとく低くレポートが苦手なことに気づき悩んでいます。

エルマer

情報理工学院に所属しているエルマerです。

1区は人並みに頑張っていたのですがそれ以降は腑抜けてしまいましたがなんとか女子高生デビューできました。

traPではDTMやKaggleに力を入れたい。

otima

工学院のotimaです。システム制御系所属になりました。

自己紹介も終わりましたので、授業の振り返りをしていきます。

授業の感想

g・・・グルクン

e・・・エルマer

o・・・otima

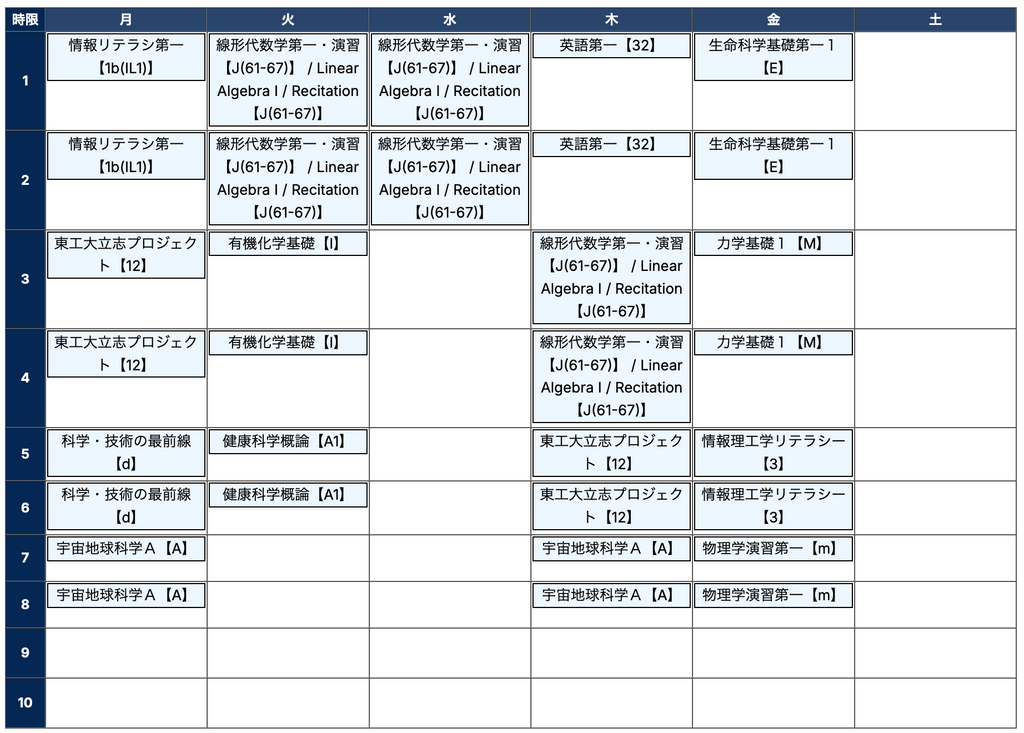

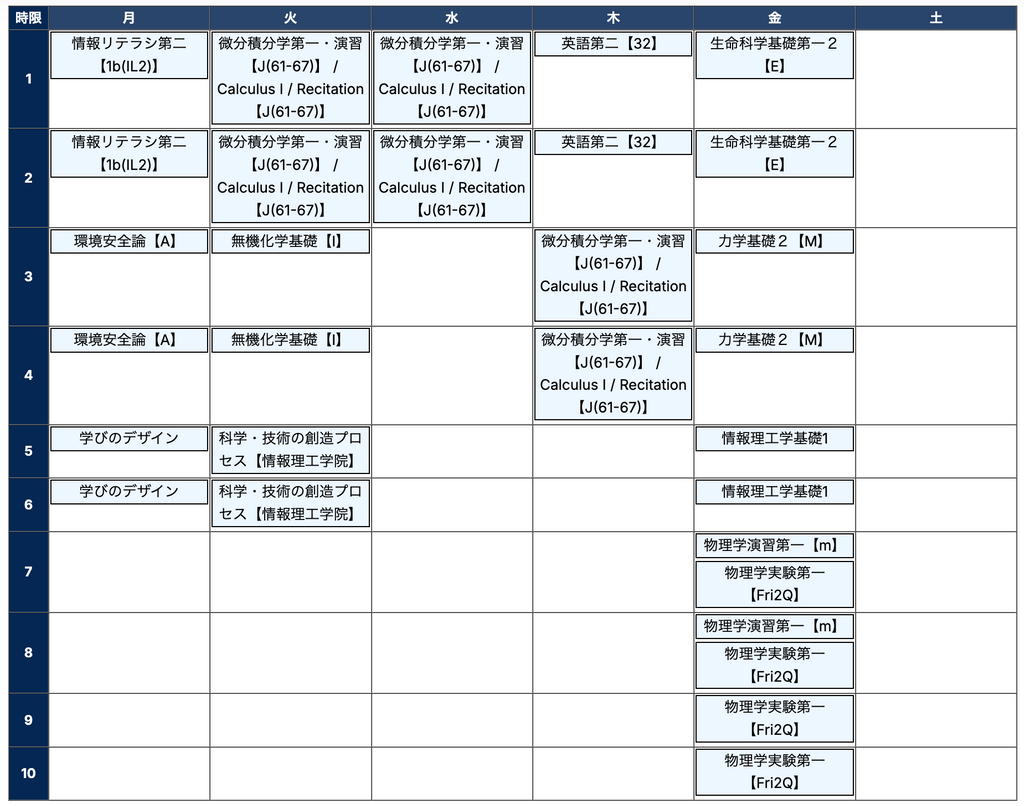

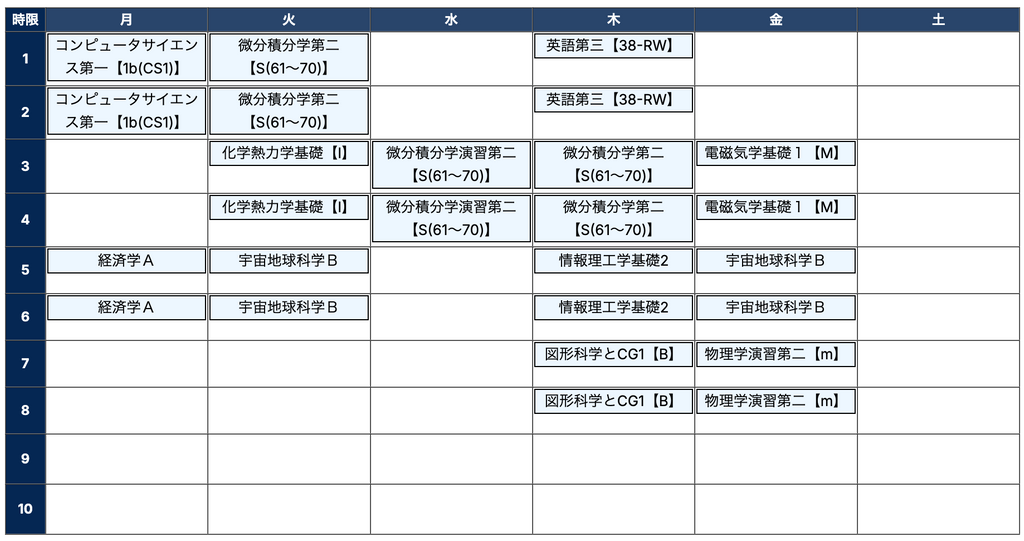

時間割の画像・・・グルクンの時間割

【必修】・・・必修科目(取らないと大変なことになる授業)

【選択必修】・・・選択必修科目(複数あるものからどれかは取らないと大変なことになる授業)

~Q・・・クオーターのこと一年で四つのクオーターがある。

注)これらは2024年度の授業の感想です。授業の内容などは変化する場合があるのでご注意ください。また、担当講師ごとの違いもあるのでそこも注意してください。

1Q

情報リテラシ第一(g:100 e:90 o:93)

g:大学生活に必要な知識(東工大ポータルや東工大メール、Slack/Box、図書館の利用法など)と情報セキュリティ、AI、データ倫理について教わりました。基本的ではあるものの大切な事柄が扱われていたように感じます。出された課題をしっかりとこなせば高得点をもらえると思います。

o:うちのクラスは出席がなかったので徐々に人が消えていった。

e:100点を取っておきたい授業No.1な気がします。僕は一つ提出物を忘れてしまい90点になってしまいました。大学が始まったばかりで忙しいと思いますが課題をこなすルーティン的なものを早めに確立することをお勧めします。

東工大立志プロジェクト(合否科目)【必修】

g:東工大の文系教養科目のスタート地点として設けられた授業です。二つのユニットが一つの教室で意見を出し合うパートと動画を見て概要や感想をまとめるパートが交互に繰り返されました。動画を見るタイミングは次の授業までならいつでも良いのですが、立志の時間として割り当てられている時間に誰かと一緒に見るのがいい気がします。私は同じユニットのうち8人と一緒に図書館の会議室で見ました。書評に苦戦した記憶があります。

o:別のクラスでは概要や感想の字数指定がある所もあったらしい。

e:寝ても良い。息抜き。

科学・技術の最前線(合否科目)

g:それぞれの学院に関係するような分野に精通する方のお話を聞き、授業の最後に感想等を記入する授業でした。聞いていて面白かったですが、食後すぐの授業ですので、時たま睡魔と戦っていました。

宇宙地球科学A(g:93 e:93)

g:名前の通り宇宙や地球について学ぶ授業です。地球や宇宙は小さい頃から興味があったので非常に楽しめました。担当の先生が複数回ごとに変わっていき、先生ごとに異なる分野について扱われます。基本的には時間無制限の小テストが出されていました。

e:ユニットメンバーと協力して小テストを攻略した覚えがあります。

線形代数学第一・演習(g:100 e:83 o:99)【必修】

g:行列についてやっていきます。計算ができることに重きを置いており、演習の課題も期末試験も大体は計算問題でした。担当の先生によっては中間試験があるようですが、我々は中間レポートの課題がありました。計算ができるようになれさえすれば高い点数は得られると思いますが、後期の線形代数学第二のことを考えると定義もしっかりと押さえておくといい気がします。

e:テストで5×5の行列を間違えただけなのに83。教授にメールしたら”得点調整で全生徒の成績を80±2.5に抑えないといけないらしく、あなたは調整のために落としました”と言われました。ふぅ。

有機化学基礎(g:93 o:91e:80)【必修】

g:結構高校化学の有機とかぶっている内容も多いので、高校化学の内容を思い出しながら、新規の内容理解にだけ全力を注げば無難な点はもらえると思います。

健康科学概論(g:88 e:84)

g:ひたすら睡眠のことについて学びました。睡眠を疎かにしがちな大学生にとって結構意味のある授業な感じがします。一生懸命試験対策はしたのですが試験の結果はあまり良くありませんでした。

e:授業内で睡眠を実習することに注力していました。教授も容認していた気がする。

英語第一(g:88 e:90 o:86)【必修】

g:大学受験と比べると文章の難しさがグンと下がります。我々の授業は事前に文章を読んでおき、授業中は指名された人が音読と日本語訳をして行く流れでした。リスニング課題もあったのですが、答えについて議論するくらいには問題が曖昧だった気がします。(ただ単に英語力が低かった可能性もあります)

e:入試以来、初めて英語に触れました。本当に読めなくなっていて危機感を感じました。入試直後で頭がいいうちにTOEICなどを受けることをお勧めします。本当に。

生命科学第一1(g:97 o:97 e:82)【必修】

g:高校の科目で言うところの生物に関する内容を学びます。生物を全く学んでない人でもついていけるように授業が組まれていたのか、生物基礎で習った気がしないでもない内容も含まれていました。私は理科が好きだったので、この授業も楽しく受けていました。試験に関してですが、過去問と同じ内容が出ると踏んで痛い目にあった人をそこそこ見かけたので気をつけましょう。

e:痛い目を合った人です。

力学基礎1(g:100 o:90 e:100)【必修】

g:高校の力学に大学の数学が入り込んできたような内容です。微分方程式は線形代数学ではもちろん扱いませんから、この授業で最初に出会う人もそう少なくないと思うので覚悟が必要かもしれません。試験自体は易しかったと思います。

e:僕たちの担当の教授はテストの点数が等倍で成績の点数にする方針でした。(1区から4区にかけて)

情報理工学リテラシー(g:92 e:93)

g:前半では情報理工学院の研究についての話を聞き、それをまとめてレポートにして出すと言う内容、後半では与えられたテーマをもとにディベートをすると言う内容でした。レポートの方はものすごい文量を書く人が多かった気がします。ディベートはほぼ初めての経験だったので、あまりうまくできませんでした。ディベートのテーマは「日本において積極的安楽死を法制化すべきか」、「東京科学⼤学と⼀橋⼤学は統合すべきか」の二つで、個人的には大変でした。

e:5000字レポートを2回も出した割には点数が低かったですね。学院内の知り合いが増えて楽しかったのでそれでOKです。

工学リテラシーI(o:98)

o:工学院はユニットとは別でクラスに分かれ、4つの授業で各系の触りの内容を実習の授業で行います。内容はクラスでローテーションし、「ライントレースと物体検出によるドローン制御」、「ディープニューラルネットワークとデータ分析」、「M5Stackを用いた電子工作」、「水力ロケットとロボット制御」の4つです。電子工作の回以外はクラスの中でさらに2つに分かれ、前半と後半で内容を交代して行われます。きちんと出席してレポートを提出すれば高得点は来るのですが、工学院はほぼ全員履修するのでこの科目では系所属点にもGPAにも差がつきません。取らないと不利になるくらいです。

物理学演習第一(1Qと2Q)(g:86 o:100 e:89)

g:力学基礎1,2と連動しています。授業で扱った内容に関する問題がいくつかあり、その中で一つはレポートの課題、それ以外はじゃんけんを勝ち取った人が板書するといった感じでした。ジャンケンが強いと周りより一回多く板書ができ失点を補うことができる仕組みとなっていましたが、私は負けました。

ウェルネス実習(o:90)

o:体育です。この科目は1つ取って0.5単位で、4Qまでに2つ履修することで1単位もらえます。そして4Qまでに2つ取らないと、1つだけでは単位を取得することができません。種目をテニスとサッカーとバドミントンの中から選び、その種目毎に分かれて授業が行われます。2つの履修で種目を変えることもできます。大学生になってからは自主的に運動しないと運動不足になりがちなので運動不足解消のためには良いと思います。ただ2人組を作る時など陰キャにはつらい。

環境安全論(o:83)

内容はおそらく2Qと同じ

2Q

情報リテラシ第二(g:100 o:98 e:98)

g:ざっくり言うと「LaTexを使ってみよう!」みたいな感じの授業でした。また、最後二回はそれまでの授業の内容と違って、プレゼンテーションをしました。1Qと同様で、出された課題をしっかりとこなせば高得点をもらえると思います。

環境安全論(g:90 e:86)

g:大学などで研究するにあたって知っておくべき環境問題などに関しての話を聞き、授業の最後で小テスト的なものに答えるという流れで授業が行われていました。試験の前には一度講義全体のおさらいがあるので試験に挑みやすくなっていました。

学びのデザイン(g:86)【選択必修】

g:より良い学びをするために必要なことを学ぶ授業となっていました。授業中は話を聞くよりもグループで話し合う時間の方が長かったです。最終レポートを結構頑張ったのですが、あまり高い点は取れませんでした。同じユニットには100点をとった人もいたので、毎授業のフォームも頑張って記入すると良いのかもしれません。

コミュニケーション論A(o:91)【選択必修】

o:コミュニケーションに関することを実習で学び、各回授業後にレポートを提出します。最終回はMrsのライラックのMVをパートで分担して撮影しました。ちなみにこの授業を得単してもコミュ力は上がりませんでした。

科学技術社会論(e:87)【選択必修】

e:科学者として必要最低限の倫理観を面白いおじさん教授が教えてくれます。授業中のQRコードで出席をとります。最終課題として科学に関する本の読書感想文(1000字ほど)のレポートが与えられます。悪くない授業でした。

微分積分学第一・演習(g:93 o:95 e:85)【必修】

g:名前の通り微分と積分について学びます。偏微分とか重積分とかですね。こちらも線形代数学第一と同じで計算が重視されていますが、後期の数学の授業のことを考えると、定義もしっかりと理解しておくのが良いと思われます。

無機化学基礎(g:77 e:87 o:89)【必修】

g:電子配置とかをやりました。正直なぜこんな点数を取ったのかわかっていません。

e:電子論について学びます。受験生時代に化学の新研究を触っていた人ならカナーリ余裕だと思います。

科学・技術の創造プロセス【情報理工学院】(g:94 e:92)

g:情報理工学院に関係した内容の話を聞き、レポート課題をこなす感じでした。専門科目をまともにやっていない大学一年生に出す課題とは思えないほど大変に感じたレポートもありましたが、なんだかんだみんな提出していたので妥当な内容だったのかもしれません。自分が志望して入った学院の授業なのもあって楽しい授業でした。

科学・技術の創造プロセス【工学院】(o:99)

o:工学院の研究や倫理に関する話を聞いて小テストやらレポートやらを提出します。場所は70周年記念講堂なのにやけにスカスカだった。

英語第二(g:88 o:94 e:85)【必修】

g:英語第一と内容は一緒でした。

生命科学基礎第一2(g:74 e:67 o:91)【必修】

g:生命科学基礎第一1の続きみたいな感じでした。こちらも楽しんで受けていたのですが、残念な点数となっています。

e:テスト勉強は計画的に。

力学基礎2(g:92 o:81 e:89)【必修】

g:力学基礎1と違って高校の力学にはない内容である、剛体の回転も扱われました。

情報理工学基礎1(g:96 e:93)

g:内容については触れられないので、とにかく頑張ったとだけ言っておきます。

e:すごいとこに入ってしまったなと思いました。

工学リテラシーII(o:99)

o:工学リテラシーIで書いた通り。

物理学実験第一(g:98 o:94)

g:「実験をやってみよう!」というコンセプトの授業でした。取って損はない授業です。もちろん実験をして終わりではなくレポートは書きます。アンケートがあると思いますが、記入する箇所は可能な限り記入するといいと思います。おそらくですが抽選の対象になるかならないかがそこで決まります。

o:履修したい理由を1行で簡潔に書いたら抽選落ちたので4Qに取りました。ただ同じくらい短くて抽選通った人もいるらしいので読まれてるのかは不明。

ウェルネス実習

o:1Qと点は共有。テニスは1Qはシングルス、2Qはダブルスでした。

健康科学概論(o:97)

o:1Qと違って2Qは健康について学び、期末試験はなくレポートだけでした。

3Q

コンピュータサイエンス第一(g:94 e:98 o:98)

g:Pythonを使って少しプログラミングをします。あとはソートが扱われました。この授業でプログラミング初挑戦だった人は大変そうでした。私は前期のうちに、traPの講習会でプログラミングの基本(講習会で扱われた言語はC++)は学んでいたのもあって、やりやすく感じました。

e:自分はきちんとPythonを触ったのはこの授業で初めてでした。情理でプログラミングをやったことない人はなるべく自力で課題を解くようにすることを勧めます。初めての人にとっては進度が早いですが頑張りましょう。

経済学A(g:85 o:85)【選択必修】

g:経済学の歴史を学んでいく授業でした。経済にも興味があったので楽しみながら受けていました。最後の試験は問題が公開されていて、答えを事前に用意し覚えて試験中に書き込む形式となっていました。私はコンパクトにまとめた答案を作ったのですが、点数はあまり良くなかったですね。習ったことは可能な限りたくさん書いていた人は高得点を取っていたので、これが高得点を取るコツかもしれません。

o:期末試験は採点項目が決まっていて、それぞれの項目が書かれているかどうかで採点されるらしく、それ以外で間違ったことが書かれていても減点にはならないため書けるだけ書いた方がいい。

現代社会論(e:93)【選択必修】

e:最低限の課題を出すだけで89点がくるお得授業です。最終レポートの出来がいいと最後の授業で教授が優秀レポートとして発表されます。多分ここで発表された人に90点台をくれるんだと思います。

毎週、日々生活する中で気になったことについてのレポートを書きます。日記的なものです。本当に課題が自由すぎますが教授の話を聞いてどんなトピックがウケがいいか探っておくと最終レポートが楽です。

微分積分学第二(g:92 e:93 o:100)

g:前期と違って後期はより抽象的(?)な内容を扱うようになっていました。ε-δ論法とかですね。今回は我々のクラスも中間試験があり、中間と期末の試験の点数と後述する演習の点数をもとに成績が決まりました。演習を取っていない人は試験の点数のみで決まります。試験には証明問題も含まれているので、計算さえできればOKの精神で行くと痛い目を見ます。

e:高校の時に曖昧にされていた極限に関して納得できる定義を学ぶことができて楽しい授業でした。かなり自習学習などしたのですがあまり期待した点数には届きませんでした。どうやら中間、期末共に満点の人がいるっぽい。東工大だし数学できるひとはごまんといますね。

化学熱力学基礎(g:79 e:87 o:99)【必修】

g:高校の熱力学や化学反応とエネルギーの続きみたいな授業でした。点数自体は低いので説得力はないですが、結構やりやすい内容だったと思っています。エンタルピー変化をやっている25B以降の皆さんはより一層やりやすいのではないでしょうか。

e:過去問通りの内容だったからなんとかなりましたが授業は真面目に聞いた方がいいです。

宇宙地球科学B(g:75 e:100 o:87)

g:宇宙や地球が好きなのでBの方もとりました。Aよりも理論的になっていたように感じました。最初は理解度確認テストで成績を決める予定でしたが、試験中に色々あったので追加で作問する課題が与えられこのレポートで成績が決まりました。何があったか言及するのはここでは控えておきます。点数を見たらわかるように、レポートが苦手な私にとっては悲しい結末でした。

e:レポートは授業の内容を踏まえて作問してこいというものでした。

人生で作問をしたことなかったんですが結構楽しかったです。

系所属3000overの友達でも簡素に書きすぎたせいで点数が低かったらしいです。

どうやら、どうやって作問したかの思考をなるべく削らずに作成することがカギなようですね。

微分積分学演習第二(g:92 o:100 e:93)

g:演習も講義と同じように証明主体だと思っていましたが、授業中に扱う問題は計算問題がほとんどでした。授業の最後には小テストがあり、苦悶している人も少なくありませんでした。

英語第三(g:85 e:82 o:86)【必修】

g:後期は英語のリーディングとリスニングが選べたのですが、私はリーディングを選びました。リスニングの方は事前に受けたTOEFL(任意)の点数が高い人は、上位グループ用の授業に割り振られます。しかし、リーディングはTOEFLの点数は関係ないように思われました(真偽は不明)。リーディングの方は文法とかをやっていました。点数はリスニングよりもとりにくい気がします。

e:リスニングを選択しました。リスニングがとても苦手だったので克服しようと受講したのですがすぐできるようなものではないので、愚直に点数が欲しいならリーディングの方がいいのかなと思います。

o:リスニングを選択しました。うちのクラスは出席、レポート、スピーチ、スピーチへの質問の挙手、期末試験のフルコースで非常に重かった。

情報理工学基礎2(g:99 e:93)

g:2Qに続いて内容については触れられないので、こちらもとにかく頑張ったとだけ言っておきます。

工学リテラシーIII(o:100)

o:特に言うことはない。

図形科学とCG1(g:100 e:98 o:100)

g:前半は紙に作図、後半はプログラムをいじってPCに図を表示する感じでした。私は作図する時にはミリメートル単位で線を引いていましたが、結構大雑把に線を引いている人もいました。プログラムはMacに対応していなかったので、ノートPCがMacである私は家のデスクトップをリモートで使っていました。

o:自分はApple SiliconのMacにParallels DesktopをインストールしてWindowsを使いました。学割があります。Windowsのライセンスは不要です。

e:winは持っていません。辛かったです。macしか持っていないなら受講することをお勧めしません。友達のwinか部室のwinを使うくらいしかまともな手段がありません。

mac=負け組、win=勝ち組です。

電磁気学基礎1(g:100 o:93 e:75)【必修】

g:力学基礎に比べると高校では扱われなかったものが少し多かったですが、そこまで難しくはなかったと思います。

物理学演習第二(3Qと4Q)(g:100 o:100 e:90)

g:力学の時と同じで電磁気学基礎の授業と連動していました。前期の時のTAとは違う方が担当でしたので、授業の進め方に違いは少しありました。

生命科学基礎第二1(o:98)

o:内容は前期の続き。前期と違って選択科目なので必ずしも取る必要はない。

4Q

コンピュータサイエンス第二(g:100 o:100 e:100)

g:いろんなもの(チューリングマシン、計算可能性理論、データ分析、一意復号可能等)が扱われていました。前回に引き続きPythonを使いましたが、担当の講師によって内容が結構違っていたようです。扱う内容はデータ分析がおそらく軸になっていそうですが、3Qの頃と比べたら統一感はなかった気がします。

文学A(g:80 e:80)【選択必修】

g:小説とそれ以外の表現形式の違いなどから、小説とはどのような性質(?)を持つのか学んでいく授業でした。小説を読んで小説がどのようなものかについての話や、実写映画やアニメ映画との比較がありました。冬休みには「心が叫びたがっているんだ。」を観賞する課題的なものが出されました。私は興味があったのでとりましたが、高得点を取りたい人にはあまりお勧めできません。

e:授業は受けたくないけど80点台とりたいなら受講すればという感じです、、、、、、

アニメ映画をみてこいという課題があったんですがかなり斬新ですよね。

言語学A(o:95)【選択必修】

o:言語学の教科書を読み、その内容を踏まえてディスカッションをするのが主な授業。各回授業後に宿題が出される。期末試験は教科書に書かれている内容に関する公開される問題と、授業でやった内容に関する問題から出題される。公開されていない問題で明らかに授業でやってない内容も出題されたが。 割と重いのでおすすめはしない。

線形代数学第二(g:92 o:98 e:80)

g:3Qの微分積分学第二と同じようにより抽象的な内容が扱われていました。また、成績の付け方も3Qと同じで演習の成績と連動していました。証明問題が多いですが定義が全てを解決します。なお点数...

量子化学基礎(g:94 o:94 e:87)【必修】

g:これまでの化学と異なり高校で扱われてこなかった内容が多くありました。3Qまでの化学と違って知らない内容がたくさんあって楽しかったです。高校の知識でどうにかならなくもない3Qまでの化学のようにはいかないので、気合を入れて授業に臨むといいかもしれません。

線形代数学演習第二(g:92 o:98 e:80)

g:3Qの演習と同じ感じでした。行列の計算はできて当たり前みたいな感じで、計算自体はサクッと進められていたので少し苦労しました。事前に演習で扱われるものを復習しておくと小テストが楽になりました。

英語第四(g:75 o:74 e:73)【必修】

g:3Qと同じ流れで授業が進められました。発表点が存在するものの一度も発表していなかったのでこうも悲惨な点になりました。

o:4Qもリスニング。

e:だらけがち。

情報理工学基礎3(g:90 e:88)

g:2Qや3Qと違って複数の先生がそれぞれ違う内容の話をする授業でした。最適化理論、確率論、グラフ・ネットワークが扱われました。専門科目だな〜と感じながら受けてました。

工学リテラシーIV(o:97)

o:特に言うことはない。

図形科学とCG2(g:99 o:97)

g:作図はなくプログラムを書き換える方だけがありました。たまに書き換えるようコメントされている場所以外にも、書き換えないと正しく動作しない場所もあるので授業をしっかり聞いておいた方が良いと思います。3Qよりも難易度は上がりました。特に最終課題は結果の式が綺麗な形にならず、メチャクチャになってしまいました。

生命科学基礎第二2(g:78 o:95)

g:3Qは単位数の上限の関係で取りませんでしたが、3Qを取らなくても大丈夫とのことだったので4Qの方は取りました。生物の中でも一番好きな進化や遺伝についての授業だったので楽しめました。教科書を一回読んで試験に挑んで見たところ、低めの点となりました。(なぜ試験対策をした2Qの方が点が低いのか...)

電磁気学基礎2(g:100 o:100 e:80)【必修】

g:3Qと難易度などはほとんど変わりませんでした。ついにマクスウェル方程式が登場します!試験はとりあえずマクスウェル方程式を覚えておけばなんとかなる内容でした。

物理学実験第二(g:89)

g:今回は電磁気に関する実験をしました。力学に比べると少し大変な内容でしたが、高校で実験をほとんどやっていなかったので楽しくやれました。

系所属点

一年生が最も気にかけていると言っても過言ではない(過言かも)のが系所属点だと思います。少し系所属点についても触れておこうと思います。

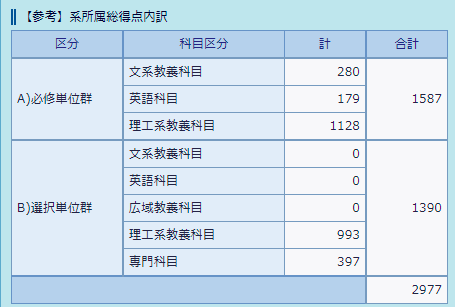

系所属点とは

正式には「系所属の総得点」です。ほとんどの場合「系所属点」と呼ばれているのでここでもこちらの表記でいきます。系所属点が高い学生の志望順位順に所属する系を決定します。(転院の指標にもなります)系所属点は「必修単位群の授業科目の成績上位17単位」(以下必修上位17単位)の得点合計値と「必修上位17単位以外の必修単位群の授業科目の成績, 選択単位群の授業科目の成績及びその他(TOEFL等)の成績の上位14単位」(以下選択等上位14単位)の得点の合計値を足した値です。

このブログを書いて初めて知ったのですが「選択等上位14単位」には「必修上位17単位」に含まれなかった必修科目も含んだものの上位14単位でした。選択科目じゃない科目が含まれることはそうそうないし、ややこしいのでとりあえず選択科目の上位14単位と思っておいていいと思います。

長ったらしくなったのでまとめると

系所属点 = 必修上位17単位の得点合計値 + 選択上位14単位の得点合計値

です。

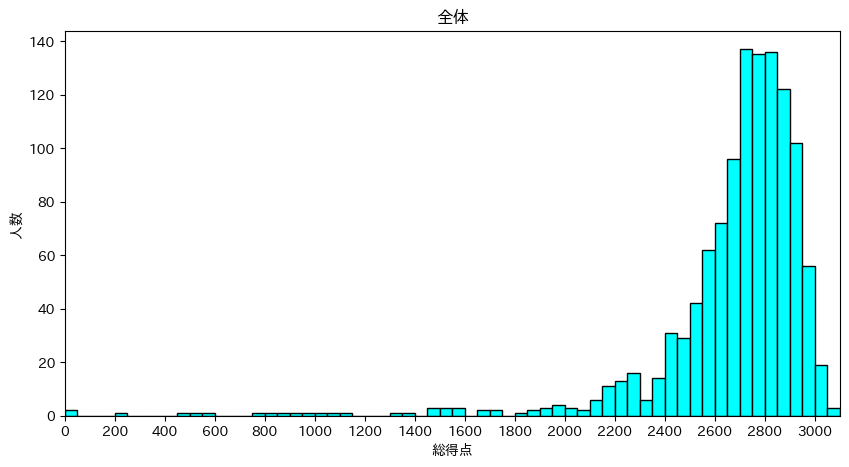

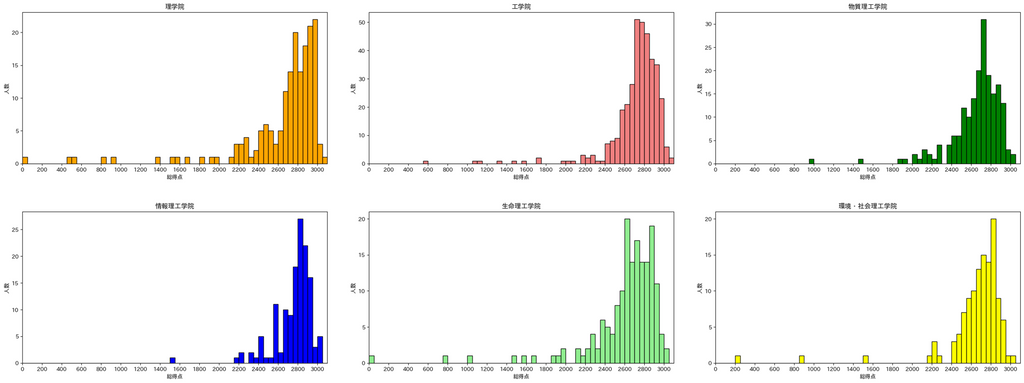

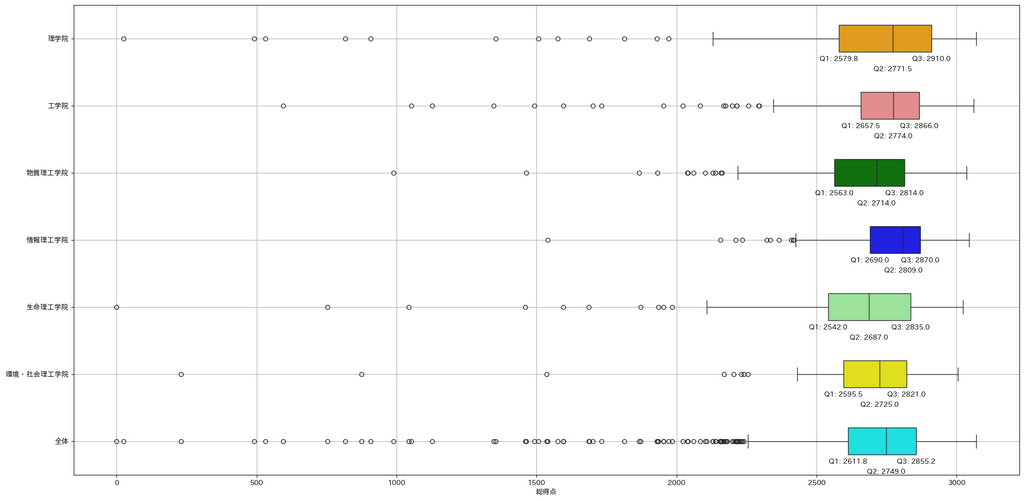

24Bの系所属点の分布

毎年系所属点がインフレしているそうです。3000点以上の方がたくさんいてびっくりしました。

以下の図や表は3/14時点の情報をもとに作成しました。参考程度にご覧ください。

| 学院 | 平均点 | 標準偏差 | 中央値 | 最小値 | 最大値 | 最頻値 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 理学院 | 2641.17 | 469.941 | 2771.5 | 26 | 3070 | 2854 |

| 工学院 | 2718.05 | 275.507 | 2774 | 595 | 3060 | 2795 |

| 物質理工学院 | 2652.39 | 261.985 | 2714 | 990 | 3035 | 2738 |

| 情報理工学院 | 2755.06 | 201.031 | 2809 | 1540 | 3045 | 2767 |

| 生命理工学院 | 2604.87 | 382.089 | 2687 | 0 | 3023 | 2835 |

| 環境・社会理工学院 | 2656.14 | 339.293 | 2725 | 231 | 3005 | 2543 |

| 全体 | 2677.01 | 329.58 | 2749 | 0 | 3070 | 2759 |

学院ごとの違いが見れて個人的には面白いです。

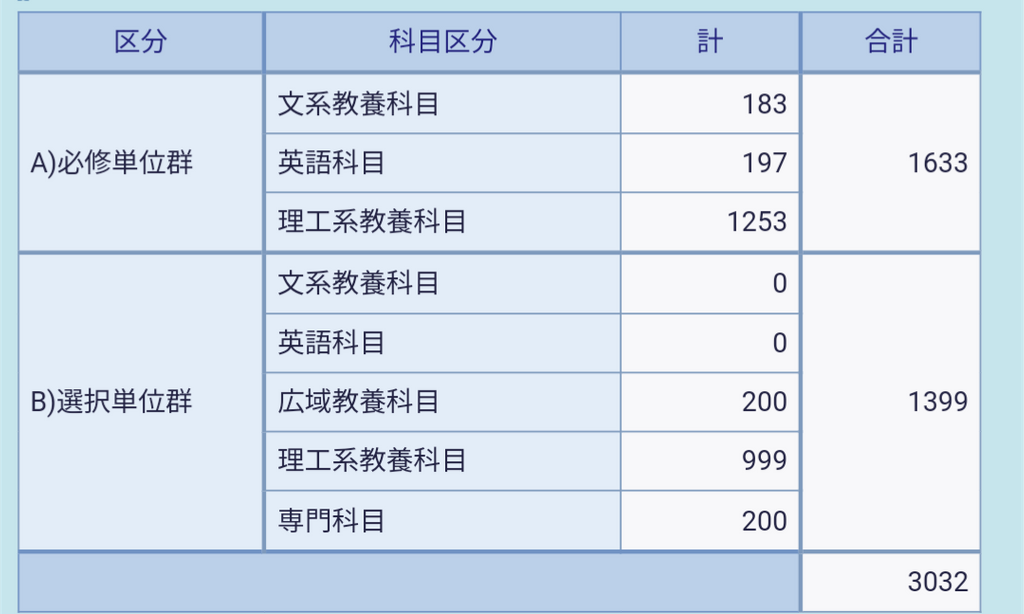

実際の点数

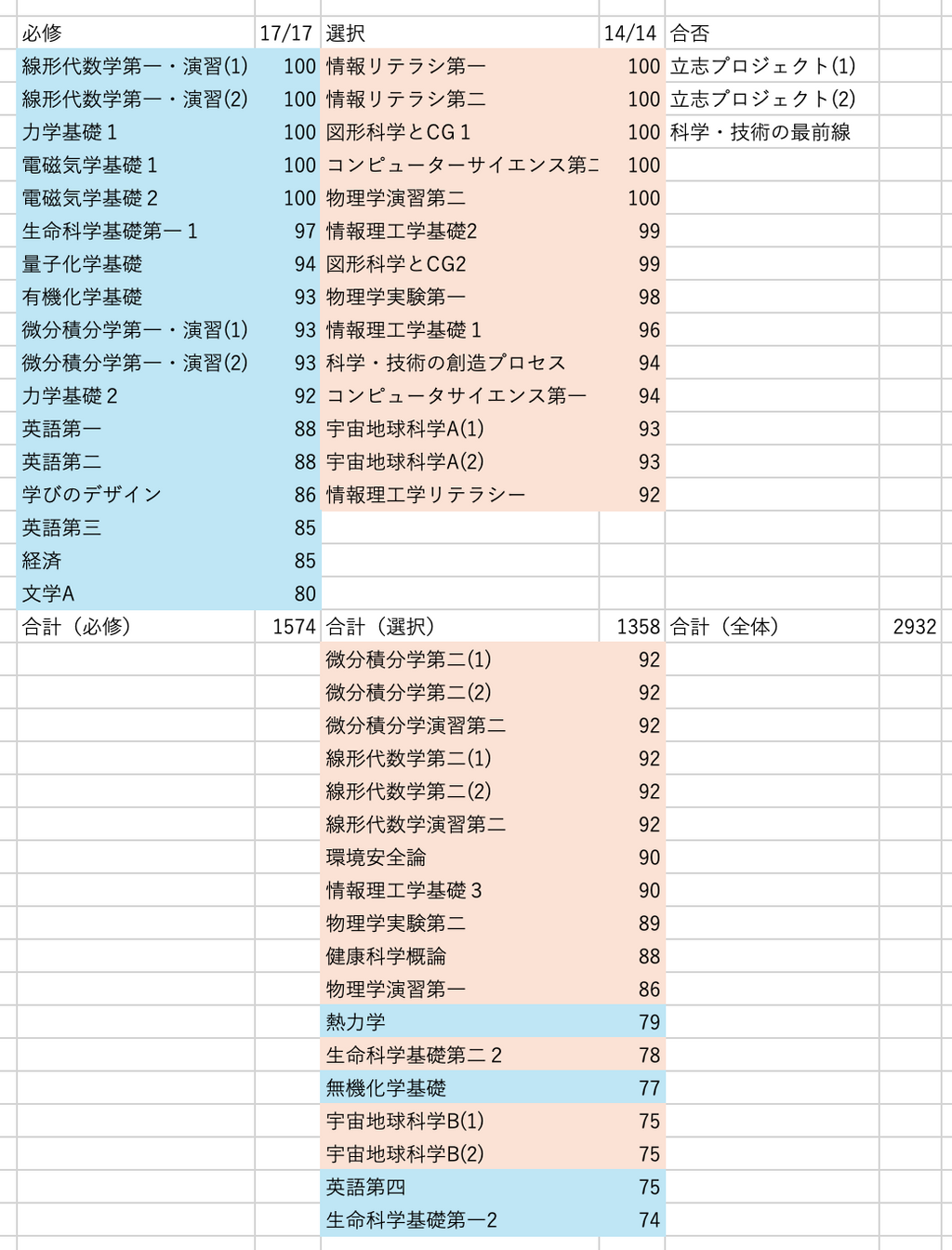

私グルクンの点数はこんな感じです。(雑ですがお許しを)

高得点ではありませんが、全体では上から105番目(同率)なので少し高い点というところでしょうか。情報理工学院内では上から15番目でしたので問題なく第一希望の系が通りました。

画像を見れば分かる通り90点以下の必修科目が大きく足を引っ張っています。さらに高い系所属点を目指す方は必修に特に力を入れると良いでしょう。

系所属を勝ち抜くためには(≠高い系所属点を取るためには)

g:とにかく課題を出し、真面目に試験対策をすれば系を自由に選べる系所属点を取ることができると思います。受験を終えてすぐの皆さんなら簡単なことに感じるかもしれませんが、大学生活が始まって数ヶ月が経つと、課題を出さなかったり試験対策を前日に徹夜でしたりする人が結構います。そもそも試験対策をしない人もいます。そのため、課題を出すことと試験対策をすることを一年間継続するだけでも上位に行けます。また、前期の時点で系所属でアドバンテージをとりたいのであれば、受験期の集中力が残っている1Qは特に全力を注ぐと良いでしょう。前期でアドバンテージを取れていると点数を気にしすぎなくても良くなるので精神的に良いです。あと、前期で良い点をとっておくと申告できる単位数の上限が48単位から52単位に変わるので、取りたい授業が取りやすくなります。

e:(情理の人に関しては)そんなに系所属点に敏感になる必要はないと思います。ですが大学というのは想像以上に自由度が高く人によってはいくらでも学ぶ機会があれば、逆に機会を失う人もいます。どの授業が高い点数をくれるのかとかどの授業が楽かを調べるよりもなんのためにこの大学に入ったのか整理することの方が大事な気がします。(自戒)そうしたら自ずと系所属を勝ち抜くことができると思います。

最後に

いかがでしたか?ネット上にも現実にも多くの情報が転がっていると思いますので、このブログもそんな情報の一つとして履修登録に困っている方の助けとなれば良いなと思っています。皆さんの大学生活に幸あれ!!

明日は@tidusくんです。お楽しみに!