こんにちは、19Bのkegraです。普段は競プロをしたり、個人製作でゲームを作ったりしてのらりくらりと過ごしている者です。

いや~最近ちまたでは星のカービィで話題沸騰のようですね???

新作が発売されるわ、今年で30周年になるわ、さらにはBGMのアレンジがグラミー賞を受賞するわ…

うーん自分もこの流行に乗り遅れてはいけない!ということでプレイしてみました!

新作の話題かと思った???

今回の記事では初代「星のカービィ」のプレイ感想と分析を書いていきます!

以下の内容は初代「星のカービィ」のプレイ内容に関するネタバレを含みます。未プレイの方はご注意ください。

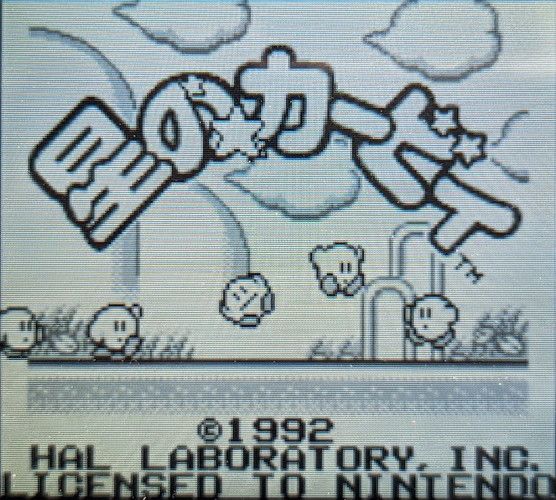

現在、初代星のカービィをプレイする方法としてはNintendo 3DS向けのバーチャルコンソール配信などがあります。興味を持った方は是非ともプレイしてみましょう!

自分のカービィのプレイ経験はUSDXを昔やりこんでいた、というくらいの感じです。あれの原型はどんなもんかなーといった気分で遊んでみましたが、結論から言ってめちゃめちゃ良ゲーでした…

基本的なゲームシステム

初代カービィには後のシリーズで伝統になる「コピー能力」のシステムはありません。あるのは

- 歩く/ジャンプ

- すいこみ/はきだし

- ホバリング

これだけです。ダッシュやスライディングもありません。基本的な攻撃手段はすいこみとはきだしになります。

後のシリーズの作品を触ったことがある上で遊ぶと若干寂しさを感じる(特にダッシュがないのがつらい)面はありますが、むしろその分「今求められているアクションは何か」というのを考えて進む構成になっているように感じました。ホバリング後の空気弾とかもがっつり活用するのは少し新鮮味がありますね。

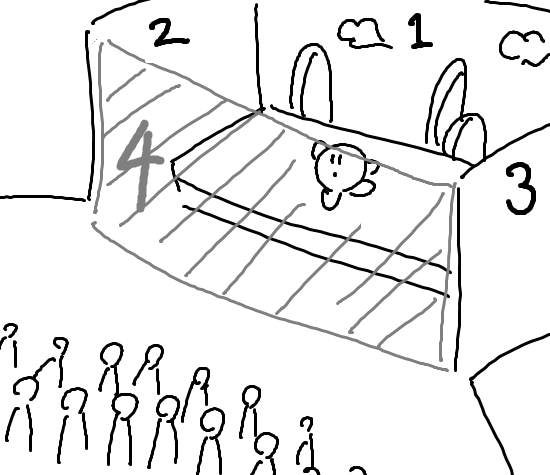

最初のマップ

もう、最初のマップから色々と語りたいことがあります。

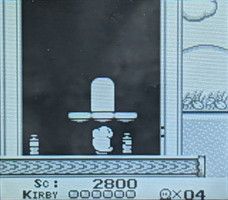

スタート地点から右側に歩いていくと最初に出会うのがワドルディ2体。プレイヤーはここでまず、これから先ずっと使っていくことになる「吸い込み」を覚えるでしょう。

スタートからまっすぐ走っていったところに一番弱いザコ敵を配置するのは「スーパーマリオブラザーズ」などでも見られた手法ですね。これでプレイヤーは真っ先に敵への基本的な対処法を学べます。

重要なのは2体並べてあることです。これから「吸い込み」と「吐き出し」が攻撃の基本になっていくので、2体並べてあることによってその両方を自然に学ぶことができるようになっていると考えられます。だから1体では不十分だったんですね。こういう地味~なチュートリアル、すき…

お次は段差です。ジャンプのチュートリアルですね。これもなかなかーに地味。

さて、敵を蹴散らし段差を超え、進んでいくと高い壁が立ちはだかります。

もうお分かりですね、ホバリングのチュートリアルです。

多くの2Dアクションって今も昔もなんだかんだ走ってジャンプする「マリオ」が原型になっていると思うんですが、このホバリングっていうのはかなり強い差別化要素に感じます。マリオは穴に落ちたら死ななければいけないので、自由に空を飛ぶことは(基本)ありません。そんな中でこれを基本アクションとしてぶっこんでくるのはかなり強い"意思"を感じます。勘のいいプレイヤーはここで「あれ?こいつは通り一遍のゲームじゃないぞ?」と感じることでしょう。感じませんか?僕は感じました。

高い壁を越えたところで出てくるのが扉。もしかしたらゲーム慣れしていない人は「入口」と認識できないかもしれませんが、「IN」という(カービィ世界には珍しい)文字情報での案内もあるので「何かあるぞ」とは気づきやすい構成と言えるでしょう。「ゲームにはじめて触る人のためのアクションゲーム」を標榜するだけのことはあります。

扉(入口)の入り方のチュートリアルと同時に回復アイテムの存在を提示。

そして最後に「ワープスターに辿り着くと次のマップに行ける」ということを学びます。

遠景に見える森の中に飛び去って行くカービィ良いですねぇ~~~~!!!!

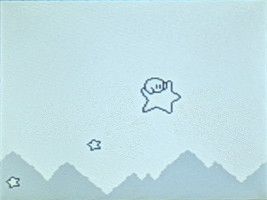

SDXやUSDXにも引き継がれていますが、初代カービィではこの「遠景に向かって飛んでいく」演出がことあるごとに使われています。

2Dアクションゲームってナイーブに作るとのっぺりした見た目になってしまい、奥行きのある世界観を演出するのが難しいと思うんですけれども、カービィは世界の広がりを感じさせてくれます。リッチな画質の背景で空気遠近法を使ったりとか多重スクロールによる視差表現みたいな技術も使わず、GBに出来る範囲のことだけで見事な「奥行き感」を実現しているこの演出が自分はマジでめちゃくちゃ好きです。

基本操作・基本目標の提示、そして世界観の提示が一寸の無駄なく自然に詰まっている…このマップ、深いッ!!!!!

冒険感をかきたてる演出

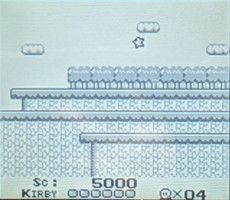

ステージ2は「キャッスル ロロロ」です。ロロロ&ラララも初代では一国一城の主だったんですね。

扉だらけの迷宮?

このステージは至るところに扉がある迷宮です。プレイしていてなかなかワクワクさせてくれるのですが、実際のところ割と適当に扉をくぐっていってもゴールに辿り着けてしまう作りになっています。初心者に親切ながら、迷宮のワクワク感も両立させているのは中々上手いな~と思いました。

どうして適当に進んでいってもゴールできるのか?原理としては割と単純で、どの扉も「すぐに行き止まりになっている」か「すぐ合流する分岐」になっているためです。これをあまり言ってしまうと興覚めになるんですが、割と「見せかけ」の作りになっています。

でもプレイしてみると分かるんですけどプレイ時の「迷宮」感すごいんですよ!!

容量が限られている以上マップの広さには限界があるので、こう、上手く「見せかける」のってかなり重要だと思っています。現代のゲームだと容量の限界を気にすることはなかなか無いと思いますが、いくら大きい容量を割いても上手く見せられなかったら意味がないわけで、こういう限られた容量で作られたゲームの演出はかなり興味深いな~みたいに思って見ています。

背景の作りこみ

このロロロ城のもう一つ面白いところとして、(ロロロ城に限らずですが)ステージを進めていくと割と目まぐるしくいろいろなパターンの背景が出てきます。見てて飽きません。ちゃんと見ると「入口」「城内」「迷路」「中庭」「外壁」「屋上」みたいなのがかなりしっかり作られています。ヘンテコな登場人物と妙ちくりんなモノだらけのカービィ世界ですが、そのヘンテコな世界観に対して奇妙な存在感やリアリティを覚えるのは、この作りこまれた背景グラフィックのせいかもしれません。

古いゲームだと結構長く同じ風景が続くようなことも多いと思うんですが、初代カービィはむしろその逆で、短い移動の間に目まぐるしく風景が変わります。

容量の限られた時代の名作ゲームはだいたい長所を実現するために何か別のところを削っている気がするのですが、多くのゲームが地形の多様性や敵キャラの多様性を犠牲にしたのに対し、初代カービィは実際上の広さやゲームボリュームと引き換えに風景とキャラクターの多様性を実現しているように思えます。

分岐する導線

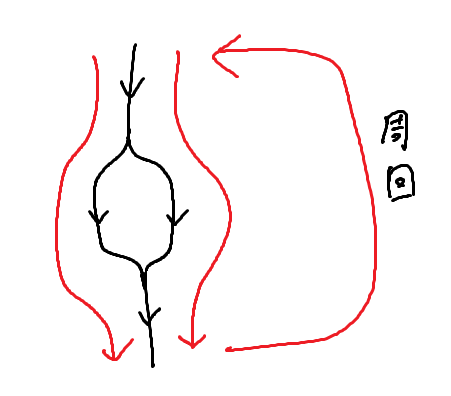

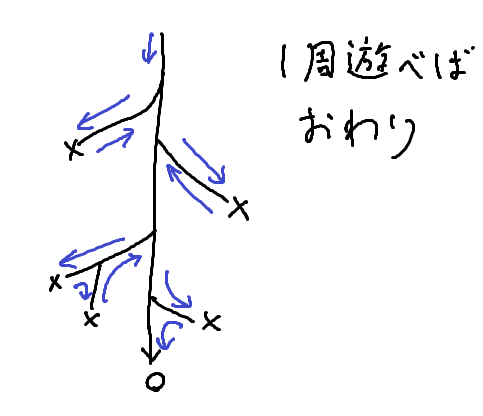

初代カービィのよく言われる短所として「ボリュームが少ない」というのがあるようで、それは正直否めません。しかし初代カービィにはそれを補う仕掛けがあります。それは分岐ルートです。

上でも少し説明したように、「一旦分岐してすぐ合流する」ルートが結構そこかしこにあります。これ結構発明だと思うのですが、こうすると1回のクリアでは絶対に探索しきれない道が発生するんですよね。なので、隅から隅まで探索したいタイプのプレイヤーは必然的に周回プレイをすることになります。

これが例えば行き止まりとかになっていた場合、そこは引き返すだけなので「必然的な周回プレイ」というものは発生し得ないでしょう。探索好きなら何が何でも1週目で全要素を見つけ出そうとするかもしれません。行き止まりになっている道から順番に行こうとする人っていますよねえ。

最終的に合流するので選択に正解・不正解というものがないのも素晴らしいなーと思います。初心者は安心して道を選択できるし、また一度正解を覚えたら正解の道一直線ということにもなりません。何度でも新鮮な気持ちで遊ぶことができます。初代カービィは間違いなく周回を前提に作られています。

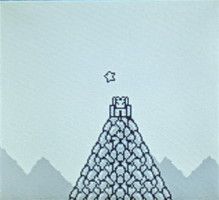

最終面の入りの演出が死ぬほど好きという話

今回一番話したかったところです。デデデの城に突入するところですね。あれ本当に涙が出るほど好きなんです。

BGMがまず良いですよね。ゲームボーイなので同時発音数は3音とかそんなんなんですが、「これから直接対決だぞ!」という雰囲気が十二分に伝わってくるこの曲がめっっっちゃ好きです。むしろ伴奏とかなく1音でデデン!デデン!デデン!って畳みかけてくるところが超かっこよくないですか?入りのブゥーーーンってサウンドも劇場の開演ブザーとかを彷彿とさせてすごく好きです。

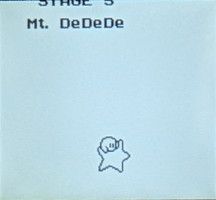

背景に飛んでいくカービィの良さみが深いのは既に書いた通りですが、それより重要なのは星と一緒に後ろへ飛んでいく「STAGE 5 Mt. DeDeDe」の文字。

あれなんでか分かんないけどすごく良い、ものすごく良いんです。あれになんで良さを感じるのかちょっと考えてみました。

第四の壁

というものをご存じでしょうか。オタクはみんな第四の壁の話が好きだと思うので改めて説明するまでもないかもしれませんが一応説明すると、演劇における「舞台」と「観客」の間を隔てる仮想的な壁のことですね。フィクションの登場人物がメタ発言をすると「第四の壁を越えた」みたいに表現されます。

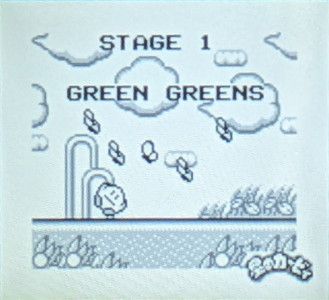

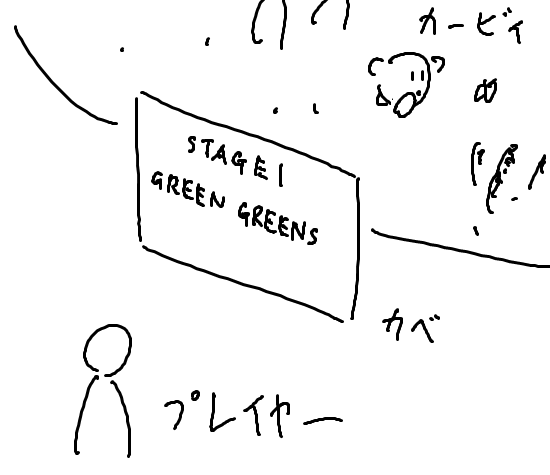

さてカービィでは、各ステージに入るときに「STAGE 1 GREEN GREENS」というように、ステージ番号とステージ名、そして舞台の風景のカットイン演出が入ります。

ステージ1~4までの間ではこのステージ名の演出が枠のようになっており、「舞台」に立つカービィとは隔てられたものとして扱われています。つまりこれらの枠と文字は、第四の壁で隔てられた「観客」側にあるもの、もしくは「第四の壁そのもの」として機能していると考えられるでしょう。

4ステージ分繰り返されたこの演出によって、プレイヤーには「この文字と枠は観客側の世界に位置しているものだ」と刷り込まれます。

その積み重ねがあった上でラストステージのこの演出!

枠を置き去りにして飛んでいくカービィ!これがあたかも私たちの方へ飛んできたかのような感覚を覚えさせるのです。本当にこれもう、天才か????

総評

慣れれば一周に20分もかからないプレイ時間の短さはやはり際立ちますが、何度でもプレイできる構成はすごいです。むしろ気軽に一周できる長さが周回プレイにはちょうどいいとも感じます。簡単すぎると思ったら裏モードもありますし…

演出面の技巧や画面のにぎやかさ、キャラクターの多様さは特筆に値します。あの小さい画面とモノクロ4色でよくこの世界観を表現したなーと感じました。

導線や難易度調整も上手くできていて、初心者から上級者まで幅広く楽しめるゲームだと思います。

あとは操作性のクセが少し気になりますが、まあちょっと効いたスパイスといった感じでしょうか。

以上、初代カービィの感想&分析でした!

宣伝

traP新歓イベントの情報です。

本日4/28 21:00より「ゲーム班の休日」と題し、「星のカービィ 夢の泉の物語」と「星のカービィ ディスカバリー」の新旧2作をtraPメンバーが初見実況します!

どちらもぶっつけ本番の初見実況となりますので面白いことを言ったり鋭い分析を飛ばしたりする保証は特にありませんが、traPでゲーム制作に関わっている人たちが普段どんな目線でゲームを見ているかを垣間見れるかもしれません。

ぜひ見に来て下さい~

(本当は2~3日前とかに投稿して宣伝したかったのに当日になってしまった…)