2025年春ハッカソン11班の参加記事です。

はじめに

30時間でVRゲームを作れと言われたらあなたはどんな反応をするでしょうか。恐らく殆どの人は顔をしかめ、その一部は不可能だとすら言うでしょう。しかしここに、そんな固定観念に待ったをかけた者たちがいた──

という訳で、我々11班は2025年春ハッカソンにてVRFPSゲーム「Bioence Tokyo」を制作しました。今回はその概要と制作の様子について、リーダーである私、23Bのhijoushikiを中心にまとめていきます。

メンバー

リーダーである私以外は全員が新入生(25B)で、その殆どは開発未経験でした。

| 名前 | 学年 | 役割 |

|---|---|---|

| hijoushiki | 23B | リーダー、リードプログラマー |

| fken | 25B | プログラマー |

| shocola | 25B | プログラマー |

| Ruka | 25B | プログラマー |

| Charararu | 25B | 3DCG |

| goldman480 | 25B | 3DCG |

| Kan | 25B | サウンド |

ゲーム概要

世界観

人類という種の進化を目的として暗躍するとある研究機関があった。ある日、事故により実験体が街に放たれバイオハザードが発生、人々が襲われ街は甚大な被害を被る。プレイヤーは崩壊した街を探索し、迫りくる実験体に銃で応戦しながら脱出を目指す。

詳細な設定

[事件の元凶]

とある男がボスの研究機関。人類という種の進化を掲げ(人体)実験を繰り返している。ほとんどの実験体は失敗し人ならざるものになっているが、極稀に適合し、知性と超人的能力を両立させる者もいる。ボスの男も適合者の一人。

[プレイヤー]

組織の実験体であり適合者。組織から脱走した。実験により死に戻りの能力が発現している。扱う武器は組織から奪った2丁の特殊な銃で、炎元素と水元素の弾丸を発射する。

[死に戻り]

死んだら位置や時間が過去のセーブデータ(セーブポイント・チェックポイント)まで戻るというゲームシステム。及びそれと同様の現象を現実に起こす能力。(pixivより)

実はこの能力は単に時間遡行をしているのではなく、現在の世界と似た並行世界に飛ばされている。死に戻るたびにフィールドの迷路が変化しているのはそのため。

[雑魚敵]

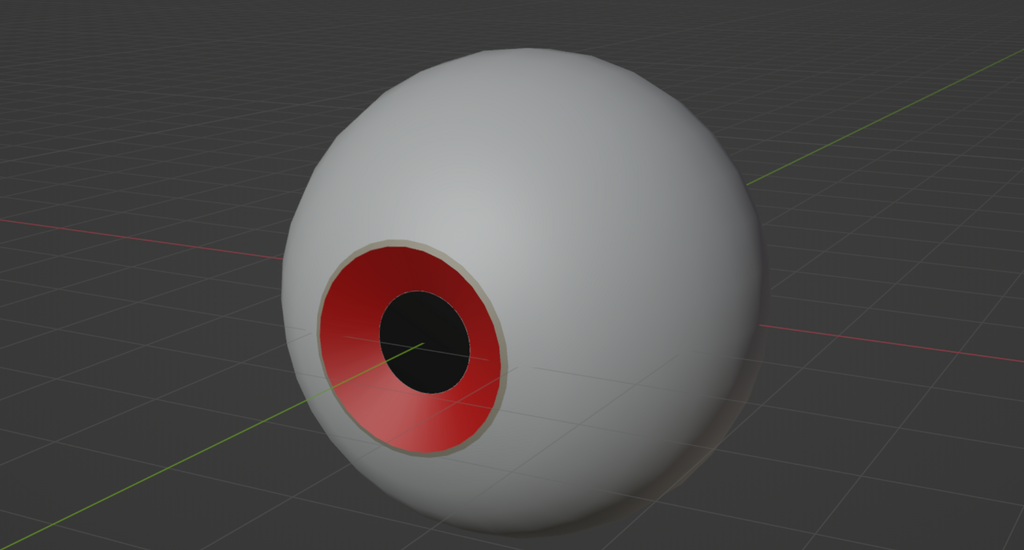

実験体のうちの殆どを占める失敗作。知性は無い。ゲーム内では地上を移動するものと、飛行するものの2種類がいる。

[ラスボス]

組織のボス。適合者。脱走した主人公を野放しにしないために始末しようとする。

ゲームシステム

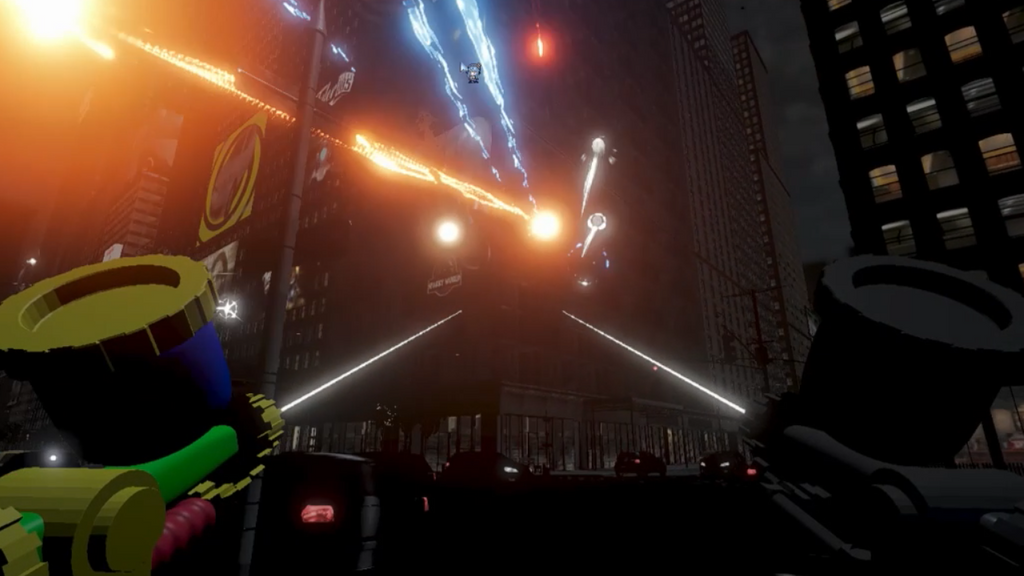

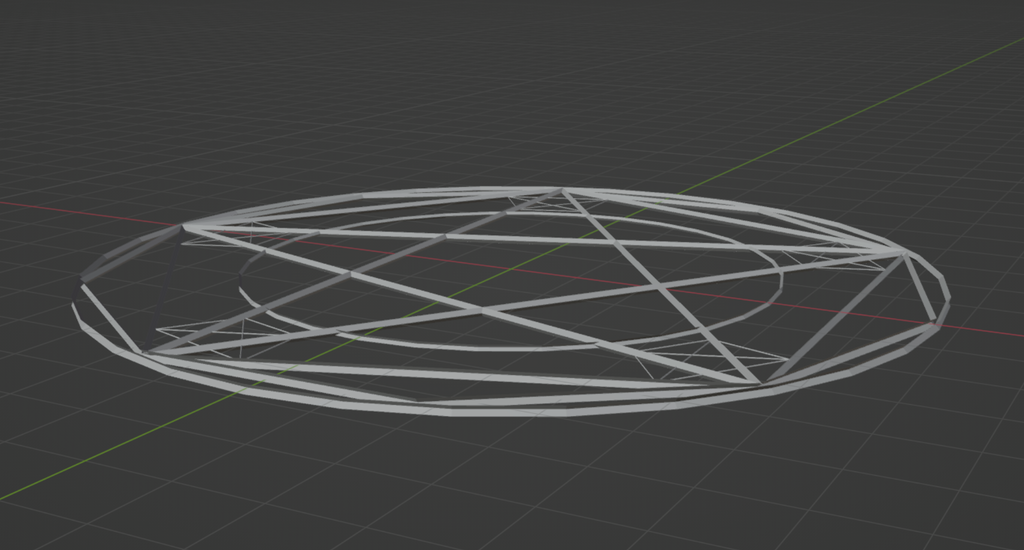

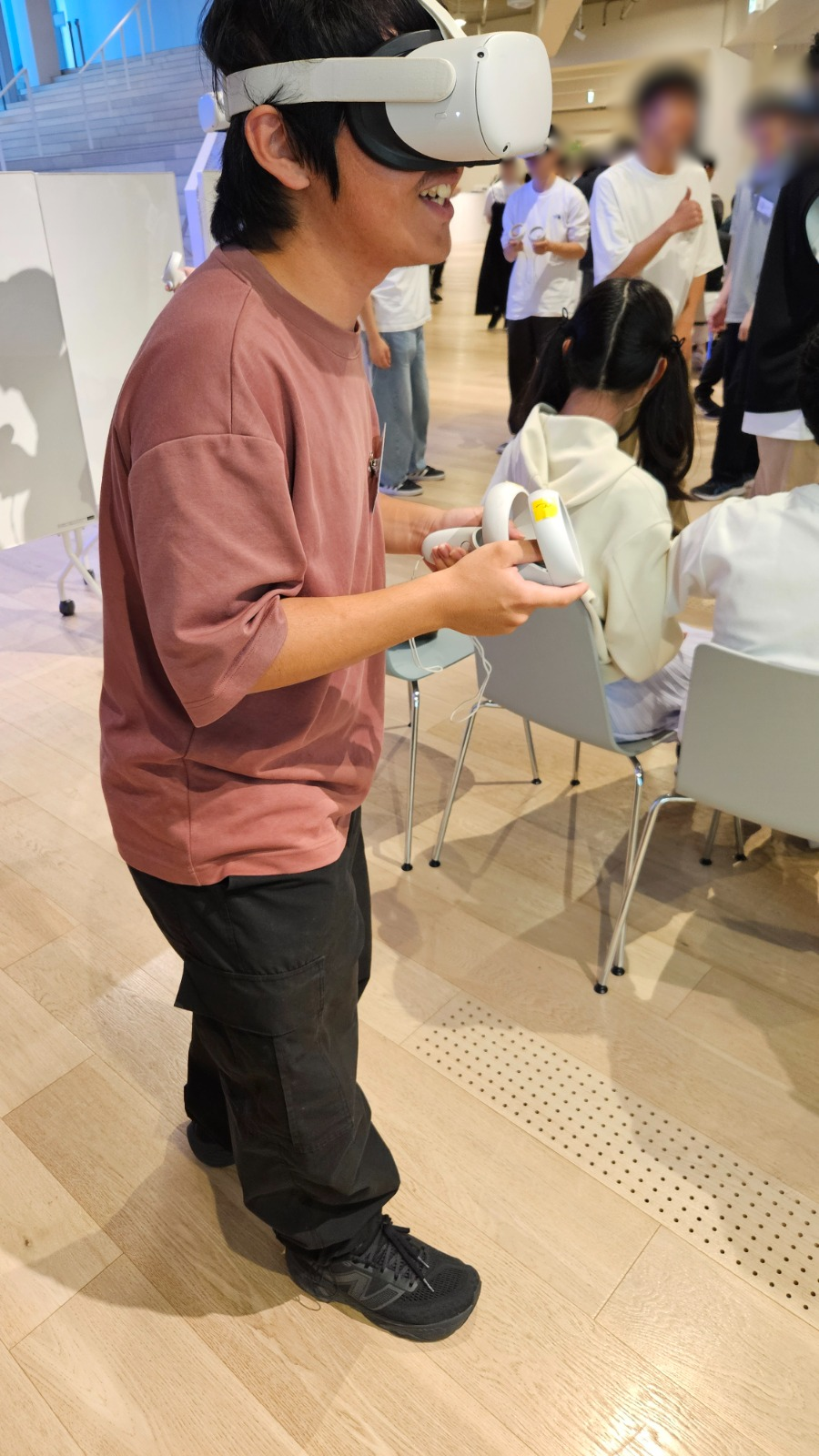

このゲームはVRとそのコントローラーでプレイします。プレイヤーは街中にスポーンし、脱出ポータルのある公園を目指します。道中は自動生成される迷路になっており、敵も湧いて襲ってくるので銃で迎撃しながら探索します。

両手のコントローラーはそれぞれゲーム内のプレイヤーの銃に対応し、コントローラーを物理的に動かすことで銃もその位置、その角度に動きます。これにより、まるで自分が本当に銃を手に取り撃っているかのようにプレイすることができます。

移動はスティック入力ですが視点移動は実際にVRゴーグルを移動させることで行います。そのため、自分が本当に街中にいるかのような感覚になれます。

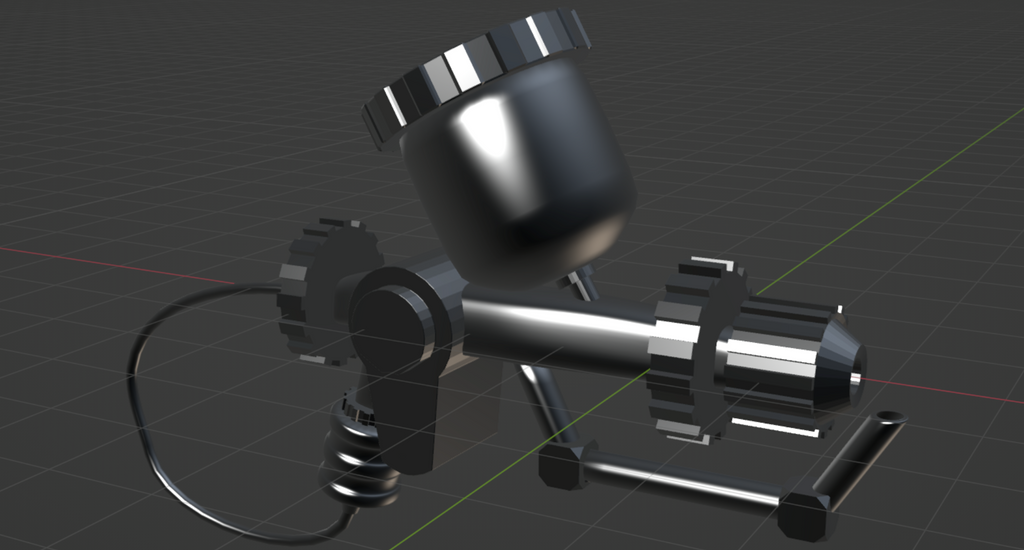

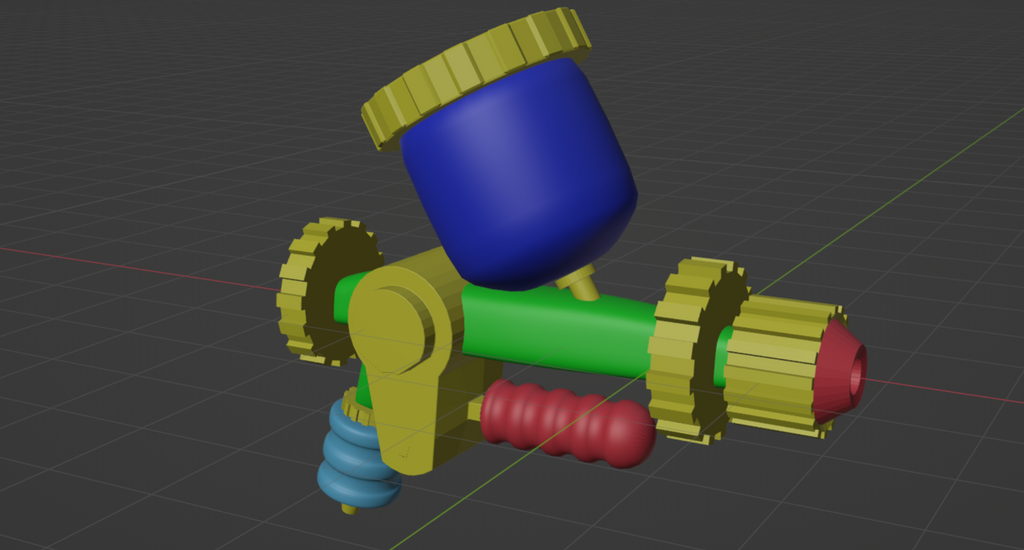

銃

プレイヤーは右手には炎元素の弾丸を発射する銃、左手には水元素の弾丸を発射する銃をそれぞれ持ちます。これを使って敵をじゅーじゅー焼きます。

雑魚敵

道中に現れる敵には地上を徘徊するタイプと空中を移動するタイプの2種類が存在します。地上タイプは体当たりで攻撃してきます。空中タイプはプレイヤーと一定の距離をとり、ビームで攻撃してきます。

ラスボス

ラスボスはビームの他にプレイヤーと同じ弾丸による攻撃もしてきます。また、その属性も多彩です。

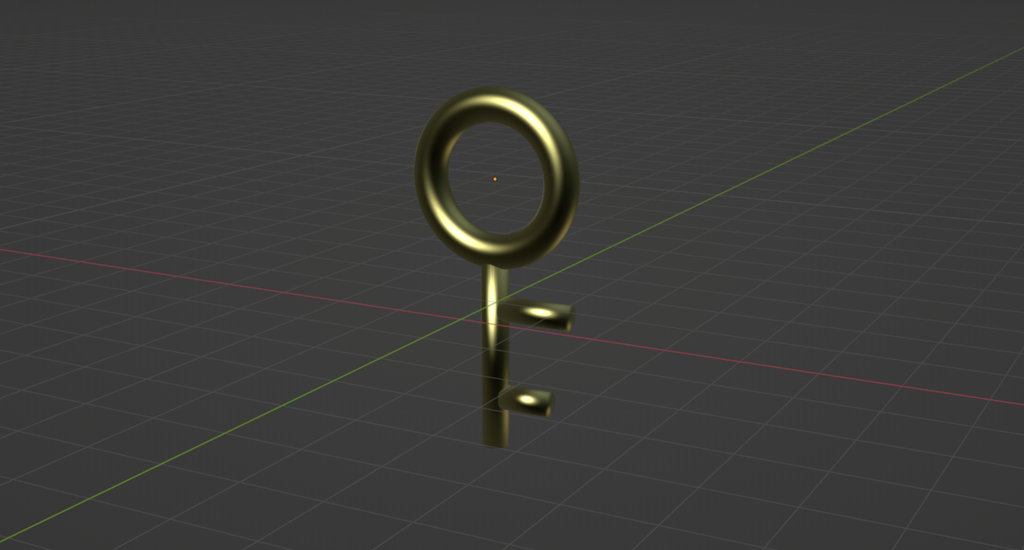

その他3Dモデル

脱出ポータルやフィールドに落ちている脱出キーも制作しましたが、実装が間に合いませんでした。

BGM

BGMは道中のものとラスボス戦のものの2種類を制作しました。

開発経緯

VRゲーム開発の決断

班が決定してメンバーについて色々と知っていくうちに、どうやらこの班は3Dゲームに関心のあるメンバーが集められているようであることが分かってきました。プログラマーの人たちは3DゲームやVRに興味があるようでしたし、グラフィッカーの人たちはまさに3Dモデラーでした。

この人材を活かすには3Dゲーム一択ということは明白でした。どんなゲームを作ればよいか思考を巡らしたところ、ふと部室に誰も使っていないVR(Meta Quest2)がたくさんあることを思い出します。「もしVRゲームを作れればそれは大変な話題になるだろう」と思いつつ、その時まだVRに触れた経験が無かった私は、ものは試しでとりあえず部室からVRを借りてきて体験してみることにしました。VRに触れたことのある人なら分かると思いますが、そこで受けた衝撃はそれは凄まじいものでした。こればかりは文字では到底言い表せないので是非ご自身でVRを体験して頂きたいのですが、簡潔に言えば「こんなことが許されて良いのか」という感想でした。

かくして、私は今回のハッカソンでVRゲームを作りたいと強く思うようになりました。現実的には、2Dゲームに比べて3Dゲームは開発難度が高く、ただでさえ開発期間が2日間、時間にして30時間しかなく完成が難しい春ハッカソンであるのに、リーダー以外新入生、更にリーダーの私自身3DゲームましてやVRゲームの開発経験が無いこの環境ではそれは不可能のように思えます。しかし、私のVRゲームを作りたいという願望を前にそんなことはさして問題ではありませんでした。「俺は最強だ」「どうにかなるだろう」そう自分を奮い立たせました。メンバーも私の提案に賛同してくれたので、かくして我々11班は先例の無い春墓VR開発の道を歩むことになったのです。

ゲームの仕様決定

作るゲームの仕様について、何度も集会を開いてメンバーと話し合いました。今回のテーマが「ぐるぐる」「じゅう」なので、FPSゲームがいいだろう、弾を炎元素にして敵をじゅーじゅー焼こう、迷路を作ってプレイヤーをぐるぐるさせよう、といったとても良い案が飛び交いました。それらを上手く融合させることで、今回のゲームの仕様が決まりました。

技術検証

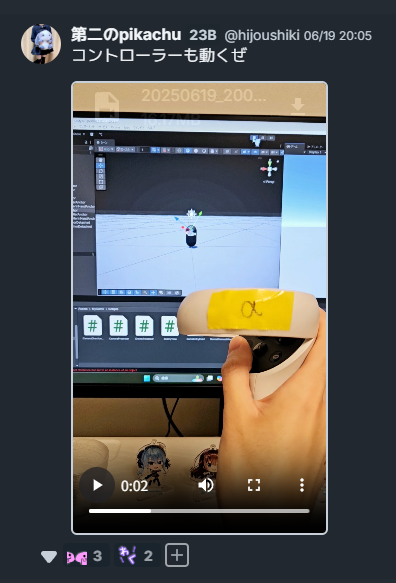

さて、作ると言ったからにはそれを実現させる手法を確立しなくてはいけません。UnityでMeta Questを動かす方法の解説記事をネットで漁ったところ、どうやら開発元のMeta社がUnity向けにフレームワークを提供していて、それに乗っかれば上手いこと作れそうということが分かりました。

早速Unityにインポートして動かしてみます。動かすためにデバイスの所有者になったり開発者登録をしたりする必要があり手間取りましたが、無事にUnityで動作させることができました。しっかりカメラがVRゴーグルに合わせて動き、コントローラーの座標も反映されているようでした。この瞬間「いけるぞ」と確信しました。

当日の開発

開発期間は6/21(土)の09:00から6/22(日)の15:00までの30時間です。いくら技術検証ができたとはいえ、この短時間ではできることは限られます。更に、メンバーにタスクを割り振るのにも限界があります。サウンドと3Dモデルは任せっきりでもどうにかなりますが、プログラムに関してはメンバーの経験やVRに関係する部分の実装方法を知っているのが私だけ、途中でVRを使ったデバッグも困難ということも考えると中々難しいものがありました。

とりあえず、新入生のプログラマーにはキャラの移動やジャンプ、銃の発射などの分かりやすい部分の実装を頼み、私はひたすらタスクの振り分けとメンバーが作ってきてくれたものの統合、コードのレビュー、新入生には任せられなさそうな部分の実装をやっていました。しかし、事前のクラス設計が不十分でメンバーにスムーズにタスクを割り振れず、結構な時間遊ばせてしまったのは反省ポイントでした。

また、メンバーの中にアルゴリズム班のfkenくんがいたので、これは丁度良いと思い迷路生成アルゴリズムの制作を彼に一任しました。流石はアルゴリズム班、2日丸々かかるだろうと思っていたところ1日目の日中にもう完成させてきてくれてとても助かりました。他のメンバーも私の要求した通りにプレイヤーの移動を実装してくれて、気がつけば素晴らしいサウンドができていたり、かっこいい銃、すごい敵が完成していたりしてとても頼もしかったです。

優秀なメンバーによるタスクの分散と私の圧倒的パワーにより不可能と思われたVRゲームは完成しつつありました。しかし開発にトラブルはつきもので、原因不明のバグに2時間悩まされ結局解決できなかったり、開発終了の少し前にgiteaが落ちて開発が中断されてしまったり、開発期間が終了し他の班が続々と発表している中ビルドが通らくて焦りまくったりと、そんなことが色々あっていくつかの機能は実装できないまま終わってしまいました。しかしフィールドを歩き銃を撃ち敵を倒すところまでは実装できたので、なんとかゲームの形にすることができました。

反響

このゲームを発表したところ、「VRゲームって二日で生えるんですか????????????」「すごい」「意味がわからない」など、30時間でVRゲームを制作したことやクオリティ対する驚愕の声が多く挙がりました。計画通り。

しかし、試遊会に移ったところでまたトラブル発生。BGM再生などの細かな機能を追加した完成版のビルドが間に合いません。更に、部室から借りてきた他のVRの設定が完了していません。開始から30分以上遅れてようやく全てのVRが稼働したかと思ったら、今度はバッテリーが最後まで持ちません。その他にも、外からVRの画面が見えない、VRの操作が分からない、そもそもメンバーも作ったゲームを全然遊んでいない、動作が重い、再起動が必要になる、などなど様々な苦難に見舞われ、結局ゲームの魅力を上手く伝えることができず、賞の獲得にも至りませんでした。

それでもプレイしに来てくれた人からの反応は上々で、特にほとんどの人がVR未経験だったようで、ゲームに加えVRそのものに対して驚いていた人が多かった印象です。そのうち数人はVRの沼にハマってしまったようで、VRの購入を真剣に検討していて面白かったです。

まとめ

ハッカソンで前例の無いVRゲーム開発、しかもクオリティも高く、何かしらの賞は受賞できるんじゃないかと狙っていました。ですが今年の賞の大幅な削減やいくつもの要因が重なり、ついに賞を受賞することは叶いませんでした。

しかし、このVRゲーム開発を通してVRという新たな世界と可能性に触れることができ、またその素晴らしさを多くの人に伝えることができたという点で今回のハッカソンは大成功だったと言えると思います。特に、春ハッカソンでVRゲームを作ったという実績は未来に語り継がれ、今後多くのチャレンジャーがハッカソンでVR開発に挑戦してくれることでしょうから、その布石を打ったという点でも非常に意味があったと思います。

君もハッカソンでVRゲームを開発して圧倒的成長をしよう!

感想

hijoushiki

リーダーやってました。「開発期間30時間、メンバーのほとんどが開発未経験、自身も3Dゲーム制作経験無しVR経験無し」というとんでもない条件下でVRゲーム制作を提案し、実際に1週間で制作方法を体得してチームをキャリーしまくり全てを破壊した張本人です。どうだすごいだろ。「無理だろ」って思ってた奴ら見てる~?

実は私はゲーム制作の他に動画制作も嗜んでいて、今回のハッカソンの参加アンケートでは「ゲームはプロジェクトで散々作るからハッカソンでは動画を作りたいな~」と思い第一志望を動画にして提出していました。なので私がゲーム制作のリーダーとしてこの班に配属されたと知ったとき、正直「なんだよも~…」としょぼくれてしまいました。しかしこれがきっかけでVR世界の素晴らしさを知り、ハッカソン、ひいてはtraPの歴史に残るようなことを成し遂げることができたので、今ではこの班になれて本当によかったと心から思っています。

今回の制作のためにすっっっごく努力したので何も賞を取れなくてめちゃくちゃ悔しいですし班員のみんなごめーーーん!って感じなのですが、私は今でも今回のハッカソンで一番凄いことをしたのはこの11班だと信じています。11班さいきょー!

P.S. 折角作ってくれたやついくつか実装できなくてほんまごめん

fken

迷路を生成するアルゴリズムを含めた部分とスポナーのシステムとそのスポナーを生成する部分、学長の生成などのプログラムを担当しました。

自分はUnityの開発をしたことがなくて、「こんなので開発できるのか…まして3DVRなんて…」と思っていました。しかし、非常識先輩が適切な指示をくださった上に自分のアルゴリズムの経験が生きて、かなり良いスピードで開発を進められました!

ただ、そのシステムが3Dのシーン上でしっかりと動作していたので、「VRでも大丈夫だろう…」と思っていたのですが、VRに移植すると互換性の問題か自分の実装が堅牢で無かったのか、まさかのVRで自分のシステムが動作しなかったのです。このことは自分にとってもかなり残念だったのですが、それ以上にチームに申し訳ないと思いました…

ただ、そのことを差し引いても、チームで積極的にアイデアを出し合って、自分たちだけのゲームを作り上げていく過程はとても楽しく、やり甲斐を感じました!他の人も皆初心者とは思えないくらい凄く、その環境の中で開発できる機会なんて、このサークル以外じゃ体験できないと思いました!

改めてこのような素晴らしい環境を用意してくれたtraPには感謝しても感謝しきれません。そして、今回の経験を次のワンマンソンにも繋げていきたいと思いました!

shocola

プレイヤー周りのプログラムを担当しました。

今回の春ハッカソンを通して共同開発の楽しさを学ぶことができました。共同開発で一つの作品を作る初の機会だったので、貴重な体験ができました。

ハッカソンの前日に練習したとき、Giteaの環境構築ができていなくて予定通りに進みませんでしたが、先輩の手厚いサポートと「まあなんとかなるやろ」というセリフに励まされました。

大学に入学してからプログラミングに触れたので、共同開発だけでなくunityでゲームを作ること自体が初めてでうまくできるか不安でしたが、少しでも貢献できてうれしかったです。今年は何もわからずAIや先輩に頼りまくっていましたが、もっと成長して来年は何倍も貢献できるようになります。

今後もtraPのイベントに積極的に参加するつもりなのでよろしくお願いします。

Ruka

地上の敵や視点移動、銃の発射処理などのプログラムを担当しました。

今までunityでの開発経験はゼロだったのですが、リーダー(hijousiki先輩)が適切な事前設計とタスクの割り振りをしてくださったおかげで、比較的スムーズに開発を進めることが出来ました。

ただ、カメラをプレイヤーに追従する処理を実装した際に、上を向いて前に進もうとするとジャンプしてしまうバグを発生させてしまったことがあり、その点は大きな反省点です...バグが発生しないようにプログラム処理の流れを具体的にイメージしたり、バグが生じた際にその原因を一行一行探っていく姿勢が大事だなと感じました。

開発する中で、他のメンバーの技術力の高さに刺激を受けました。特に自分が担当しているプログラム以外の、モデリングやサウンド、アルゴリズム担当の皆は非常に頼もしかったです。Chararuruさんのモデリング能力や熱意は目を見張るものがありましたし、goldmanくんの銃や魔法陣、クトゥルフの目の再現性も素晴らしかったです。Kanくんのサウンドに関しても、こんな短期間で世界観にマッチした曲がつくれるのか、、と感銘を受けましたし、fkenくんの迷路生成アルゴリズムはもう何が何だかわかりませんでした..笑。プログラム担当のscholaくんのおかげでジャンプ処理がいつの間にか実装されているし、全体を通してチーム開発の妙を心から実感しました。

最終的に出来上がった作品はhijousiki先輩のおかげでれっきとしたVR FPS作品となっており、ただ銃を撃つだけでも楽しいゲームになっていました。ボスの実装が間に合わなかったことや、実際に自分でプレイする時間があまりとれなかったことは心残りですが、非常に楽しく、実りあるハッカソンでした!

素晴らしい機会を用意してくださったtrapには感謝の気持ちでいっぱいです。

Charararu

地上の雑魚敵とラスボスの3Dモデリング担当しました!ラスボスのラフを物凄く軽い気持ちで投げたらみんな賛同してくれてそのまま採用されてしまいました…。

自分の作業で一番辛かったのは翼のモデリングでした。1日で作業を完了させようと準備期間中に何回か練習したのですが、本番まさかの2日目まで持ち越してしまいました。(夜のハッカソンで片付けようと思ってたのに寝落ちした)私のPCが不調でgitteaの操作が上手くできず、driveに投げた3Dデータを他の方に代わりにUnityへインポートしてもらうというめんどくさいことにしてしまいました。まじですみませんでした…。

準備期間中、皆さんからゲームのアイデアが途絶えることなく出てきて、どんどん完成形のイメージが湧いてくるのがとても楽しかったです!さらに、本番は各自が己の役割を全うしてアイデアが本当に形になっていき、「チームで制作するのってこんなに楽しかったんだ!」と感動しました。(みんなの技術力が凄すぎた...)こう思わせてくれたメンバーの皆さん、特にゲームの完成まで技術力で大きくチームを支え引っ張ってくださったhijoushiki先輩、本当にありがとうございました!

今回の制作でtraP内にVR文化を広められたので、今後はVR関連の開発ができるような技術力を目標にさらなる♱圧倒的成長♱をしていきたいと思います!Switch2がなければQuest3で遊べばいいじゃない

goldman480

浮遊する雑魚敵、銃、魔法陣、鍵の3Dモデリングを担当しました。

当初、3Dモデリングの経験は3DCG講習会のみで、講習会後も一切blenderをいじっていなかったので

グラフィック担当になった時はだいぶ不安でした。それでも1週間で色々なチュートリアル動画をYouTubeで漁って学ぶことでなんとか間に合わせることができました。

準備期間中にミーティングを何回かしたのですが、皆でアイディアを出しながらゲームを構想していく過程がとても楽しかったし、ワクワクしました!

これぞ共同開発の醍醐味とさえ思います。

今回のハッカソンで共同開発の楽しさを実感し、また、もっとこういう風にできたらいいなという思いも生まれました。この経験を今後の開発に活かしていけたらなと思います。

最後に、非常識先輩をはじめとするメンバーの皆さん、本当にありがとうございました!皆さんと開発できてとても楽しかったです!

Kan

道中BGMとラスボスのBGMを担当しました!まともに音楽を自作したことはなかったのですがなんとか形になって本当に良かったです、、、

僕はあまり開発面に関わらなかったのですが初心者も多い中かつ2日間という短期間であそこまで形にし切ってそこに自分の音楽と乗せられて、、、と本当に楽しい二日間でした!また、ゲームの中では時間の関係で流さなかった音楽もあり、progressに上げているのでぜひ聴いていただきたいです!

もし次の機会があれば次は開発面にもぜひ関わってみたいと思います!

最後に班長のhijoushikiさんに全てをまとめていただいたおかげでこんなにも大作を作り上げることができました。本当にありがとうございました!