@Suimaです。またお前か。はい、また私です。ぺちぺちは伊達では無いですよ。

今回はTeXエンジン比較ということで、現在何種類もあるTeXエンジンを、(私の独断と偏見に基づいて)比較していこうと思います。

(ついでにレシピ構成の例も載せておきますので、そちらも参考に……)

そもそもTeXエンジンって何?

は、D. Knuthの開発した組版処理言語及びその処理系の総称です。

このソフトウェア自体はかなり古くに作られたもので、組版処理自体には問題は少ないのですが、出力形式がDVIとかいう謎形式な上、ASCIIにしか対応して居らず、勿論欧文以外の組版は考慮されていませんでした。

そのため、TeXの仕様にいくつかの拡張を加えた処理系がいくつか作られました。

これらの、TeX処理系をTeXエンジンといいます。

TeXエンジン紹介

ということで、ここからは現在一般的なTeXエンジンの紹介をしていきます。(現在、というのは例えばNTTが開発していたJTeXは2010年以来事実上の開発凍結状態になっており、このようなものは一般的でないものとします)

#0

最初はe-TeXです。e-TaXではありません。

TeXのマクロプログラミング機能や、デバッグ、一部の組版について便利な拡張が施されたものですね。現代のTeXは基本的に全てこのe-TeX拡張を基本に制作されています。(他方、現在e-TeX自体は利用されません。(現在ではCTANに含まれないため))

#1

二つ目はpdfTeXです。

ある意味では最も素直な拡張で、単に(e)TeXの出力形式をpdfにしたものです。

実際には他にも細々とした、組版関係の改善(マイクロカーニング)がなされており、欧文の組版については非常に洗練されており、コンパイルも早いです。特段の理由がなければ欧文組版ではpdfTeXを利用するべきだと私は思います。

ただ、日本語には対応していません。無理矢理書く方法もありますが、余り良いとは言えないです。

#2

二番目はpTeXです。

日本では最も用いられているTeXで、安定した日本語組版と、イカれた独自拡張の沼です。

現代ではunicode対応のため(と、先ほど述べたにも対応するよう)に拡張されたが配布され、利用されています。

日本語/欧文組版に特化しており、日本語-英語混じりの文書を作成するのならば今でも最も綺麗な組版をしてくれる(と私は信じています)

#3

三番目はLuaTeXです。

Luaというスクリプト言語を組み込んだpdfTeXの拡張で、多言語組版対応、組版処理の拡張も丁寧、Luaにも対応していることによる拡張性の高さ、unicode対応、縦組み等も可能……といい点は大量にあるのですが、一つ致命的に近い欠点があります。

コンパイルが、遅い

遅いんですよ、これ。すごく。

この後比較しますが、最適化してものっそりしています。悲C++って感じだ

#4

四番目はXeTeXです。

双方向組版、多言語組版に対応しているという謳い文句で、更にかなりコンパイルが早い(LuaTeXと比較して)。はい、実際かなり早いですし、出力がpdfです(これには、実際には少しトリックがあります)。私はかなり愛用していますが、お勧めはできません。

というのも、独自拡張が特殊で、対応していないドキュメントクラス(あろうことか、最高の日本語ドキュメントクラスであるjlreqが非対応です)がいくつかあり、縦組みは事実上不可能ですし、若干禁則処理に問題があって出力にほんのり違和感が残ります(手動で強制的に合わせればいいんですが、それではplainTeXをやるようなもので、現代人には些か苦労が伴います)

余談

特にpdfTeXとLuaTeX(と、条件によってはXeTeX)をモダンTeXといいます。

エンジンごとのコンパイル速度比較

ここからは、似たような(実際にはエンジンごとの拡張に依存する部分があるため、若干ずつ書き換えている部分はありますが)入力ファイルから得られる出力と、コンパイルにかかる時間を比較していきます。

今回は、英語組版と日本語組版で、上で行います。

英語組版の文章はbookクラスで統一し、

Around the World in Eighty Days (Towle)/Chapter 1(Towle訳八十日間世界一周一章)の全文をコンパイルする速さで比較し、第1ページの画像をここに載せます(著作権は1930年に切れています)

全てtime (hogelatex main.tex && dvipdfmx main.dvi)(dvi出力のエンジン) time hogelatex main.tex(pdf出力のエンジン)の形式でWSL(Ubuntu)上でコンパイルします。(timeは時間測定のため、latexmkは使いません。)

日本語組版の文章は

| エンジン | 文書クラス |

|---|---|

| pdfTeX | bxjsbook |

| e-upTeX | jsbook |

| LuaTeX | ltjsbook |

| XeTeX | bxjsbook |

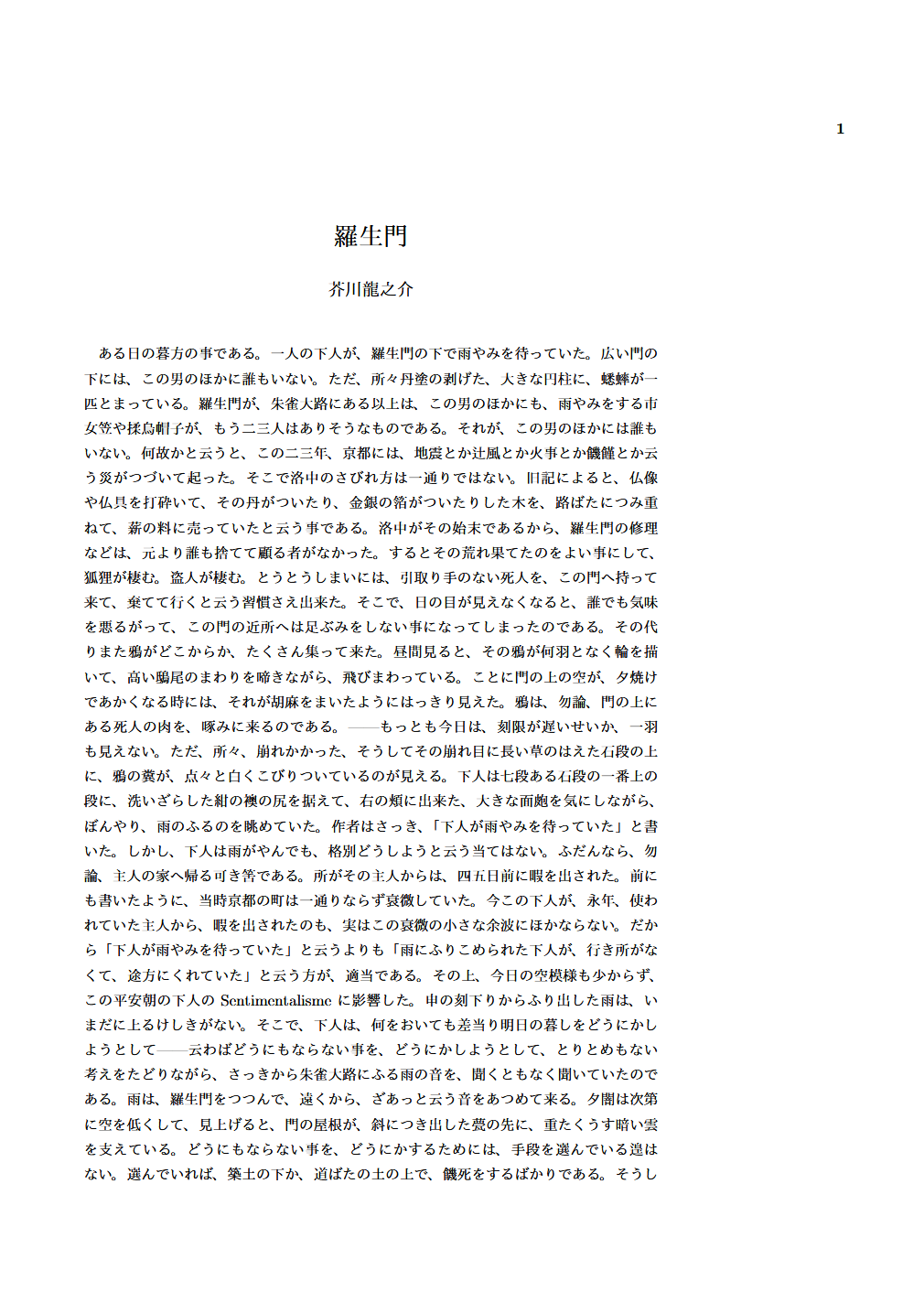

とし、羅生門(芥川龍之介)の全文をコンパイルする速さで比較し、第一ページの画像をここに載せます(著作権は2020年に切れています)

全てtime hogelatex main.texの形式でWSL上でコンパイルします。

実行結果表

英語

| エンジン | 実行時間(real) | 実行時間(user) | 実行時間(sys) |

|---|---|---|---|

| TeX | 498ms | 403ms | 49ms |

| pdfTeX | 374ms | 331ms | 30ms |

| e-upTeX | 577ms | 463ms | 57ms |

| XeTeX | 722ms | 584ms | 116ms |

| LuaTeX | 1104ms | 791ms | 184ms |

まあ、なんと言いますか私が「英語組版ならpdfTeXにしろ」という理由がよく分かりますね。(やや高度な話をするとpdfTeXはリンクの処理などの\special系の命令が(当然ながら)強いので、英語しか使わないなら最強と言っても差し支えないと思います)

日本語

| エンジン | 実行時間(real) | 実行時間(user) | 実行時間(sys) |

|---|---|---|---|

| pdfTeX | 901ms | 657ms | 105ms |

| e-upTeX | 571ms | 449ms | 75ms |

| XeTeX | 1350ms | 1006ms | 262ms |

| LuaTeX | 1685ms | 1321ms | 288ms |

図版がないとXeTeXとLuaTeXの差は少ないですね。

日本語組版を純粋に行いたいのなら、upTeXがストレスが少ない様に思います(ただ、レガシTeXなので、TikZやhyperrefとの相性問題を考える必要はありますが)

実行結果画像 英語

TeXでの組版

pdfTeXでの組版

upTeXでの組版

LuaTeXでの組版

XeTeXでの組版

まあ英語の組版では余り差異はでません。

ただ、TeXとpdfTeX/LuaTeXには決定的な違いがあります。分かりやすいのは次の画像ですね

TeXでの組版2

pdfTeXでの組版2

最終行の最後のカンマを見れば分かりやすいですが、pdfTeXの方がほんの僅かに外側に出ています。

これが、pdfTeXの組版の違いです(約物は若干外側に出た方が却ってそろって見える、というものを実装したものです)

実行結果画像 日本語

pdfTeXでの組版(bxjsbook)

upTeXでの組版(jsbook)

LuaTeXでの組版(ltjsbook)

XeTeXでの組版(bxjsbook)

日本語組版では明らかに差異がありますね。

特に、次の画像を見てください

XeTeXでの組版(拡大)

ここに、XeTeXは日本語で組版することに向いていない理由が全て詰まっています。

そう、日本語の組版規則「行頭に小書き仮名を用いてはならない」を普通に破ります。

他方、zxjatypeパッケージでkanakisoku指定をすれば、この問題は解決できるのだが、作者によるブログを見れば分かるように、この禁則解決はXeTeXの改行アルゴリズム上、非常に気持ち悪い副作用を伴います(個人的に、XeTeXで綺麗な組版がしたいのなら、植字工よろしく1文字ずつ配置していくのが良いと思いますが、それではTeXである必要がありません)

pdfTeXの組版は癖があるものの、個人的には好きですが、pdfTeXは内部的に日本語に対応しているわけではないため、やはり実用的には「日本語TeXができる」とは言いがたいものがあります。

LuaTeXとupTeXの差異は…ぶっちゃけ私は目で見て分かりません。若干行末の句読点のBadness(TeXの組版について割り振られるペナルティ値)が違うらしく、1ページ目をよく見ると何カ所か行末の句読点がLuaTeXの方が少なくなっています(これは、LuaTeXがマイクロカーニングできることに起因しているような気もしますが…どっちなのか調べるのが面倒くさかったのでスキップです)

ということで、

- 本文が英語ならpdfTeX(今回紹介していませんが、多少他言語が入るくらいならbabelパッケージを用いるのが良いと思います)

- 本文が日本語で、複雑な描画(TikZの濫用など)や複雑すぎるマクロを組む必要がないのなら、upTeX

- それ以外ならLuaTeX

というのが私のお勧めです。

オマケ

ここで、LuaLaTeXのための.latexmkrcの設定例と、ちょっとしたお得情報をここに附しておきます。

$lualatex = 'lualatex -shell-escape -synctex=1 -file-line-error -interaction=nonstopmode %O %S';

$biber = 'biber %O --bblencoding=utf8 -u -U --output_safechars %B';

$bibtex = 'bibtex %O %B';

$makeindex = 'mendex %O -o %D %S';

$max_repeat = 10;

$pdf_mode = 4;

$out_dir = 'out';

$aux_dir = 'temp';

$ENV{"LANG"} = "ja_JP.UTF-8";

(因みに、--shell-escapeがあるため、信頼できないコードをコピペするのは止めましょう(--shell-escapeは任意bash実行)

して、\usepackage[cachedir=images/cache]{graphicscache}して、ghostscriptをインストールしましょう。

初回のコンパイルはどうしても時間がかかりますが、二回目以降は2~4倍速くなります(私が試したところ、初回コンパイルは21秒、二回目のコンパイルは7秒でした)

余談 XeTeXの「トリック」について

XeTeXは、実のところpdf直接出力はしません。

XeTeXは、DVIファイルの拡張形式であるXDVファイルを出力して、XDVファイルはXeTeXによって実行されるxdvipdfmxによってPDFに自動的にコンパイルされます。

この際、XDVファイルの拡張とこの実行構造によって、実用上はXeTeXはPDF直接出力するエンジンと見なせるという話です。

因みに現在のTeX Live上ではdvipdf系のソフトは全てxdvpdfmxに統合されていたりして、dvipdfmxはxdvipdfmxへのシンボリックリンクだったりします。ほむ…

オマケのオマケ(今回使ったコード)

英語

\documentclass[notitlepage]{book}

\title{AROUND THE WORLD IN EIGHTY

DAYS}

\author{Jules Gabriel Verne\\ George Makepeace Towle}

\date{}

\usepackage{etoolbox}

\makeatletter

\patchcmd{\chapter}{\if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi}{}{}{}

\makeatother

\begin{document}

\maketitle

\chapter[Mysterious man]{IN WHICH PHILEAS FOGG AND PASSEPARTOUT ACCEPT EACH OTHER,

THE ONE AS MASTER, THE OTHER AS MAN.}

M\textsc{R}. P\textsc{HILEAS} F\textsc{OGG} lived, in 1872,

at No. 7, Saville Row,

Burlington Gardens, the house in which Sheridan died in

1814. He was one of the most noticeable members of the

Reform Club, though he seemed always to avoid attracting

attention; an enigmatical personage, about whom little was

known, except that he was a polished man of the world.

People said that he resembled Byron—at least that his head

was Byronic; but he was a bearded, tranquil Byron, who

might live on a thousand years without growing old.

Certainly an Englishman, it was more doubtful whether

Phileas Fogg was a Londoner. He was never seen on

'Change, nor at the Bank, nor in the counting-rooms of the

``City''; no ships ever came into London docks of which he

was the owner; he had no public employment; he had never

been entered at any of the Inns of Court, either at the

Temple, or Lincoln's Inn, or Gray's Inn; nor had his voice

ever resounded in the Court of Chancery, or in the

Exchequer, or the Queen's Bench, or the Ecclesiastical

Courts. He certainly was not a manufacturer; nor was he a

merchant or a gentleman farmer. His name was strange to

the scientific and learned societies, and he never was known

to take part in the sage deliberations of the Royal Institution

or the London Institution, the Artisan's Association, or the

Institution of Arts and Sciences. He belonged, in fact, to

none of the numerous societies which swarm in the English

capital, from the Harmonic to that of the Entomologists,

founded mainly for the purpose of abolishing pernicious

insects.

Phileas Fogg was a member of the Reform, and that was all.

The way in which he got admission to this exclusive club

was simple enough.

He was recommended by the Barings, with whom he had an

open credit. His cheques were regularly paid at sight from

his account current, which was always flush.

Was Phileas Fogg rich? Undoubtedly. But those who knew

him best could not imagine how he had made his fortune,

and Mr. Fogg was the last person to whom to apply for the

information. He was not lavish, nor, on the contrary,

avaricious; for, whenever he knew that money was needed

for a noble, useful, or benevolent purpose, he supplied it

quietly and sometimes anonymously. He was, in short, the

least communicative of men. He talked very little, and

seemed all the more mysterious for his taciturn manner. His

daily habits were quite open to observation; but whatever he

did was so exactly the same thing that he had always done

before, that the wits of the curious were fairly puzzled.

Had he travelled? It was likely, for no one seemed to know

the world more familiarly; there was no spot so secluded

that he did not appear to have an intimate acquaintance with

it. He often corrected, with a few clear words, the thousand

conjectures advanced by members of the club as to lost and

unheard-of travellers, pointing out the true probabilities,

and seeming as if gifted with a sort of second sight, so often

did events justify his predictions. He must have travelled

everywhere, at least in the spirit.

It was at least certain that Phileas Fogg had not absented

himself from London for many years. Those who were

honoured by a better acquaintance with him than the rest,

declared that nobody could pretend to have ever seen him

anywhere else. His sole pastimes were reading the papers

and playing whist. He often won at this game, which, as a

silent one, harmonized with his nature; but his winnings

never went into his purse, being reserved as a fund for his

charities. Mr. Fogg played, not to win, but for the sake of

playing. The game was in his eyes a contest, a struggle with

a difficulty, yet a motionless, unwearying struggle,

congenial to his tastes.

Phileas Fogg was not known to have either wife or children,

which may happen to the most honest people; either

relatives or near friends, which is certainly more unusual.

He lived alone in his house in Saville Row, whither none

penetrated. A single domestic sufficed to serve him. He

breakfasted and dined at the club, at hours mathematically

fixed, in the same room, at the same table, never taking his

meals with other members, much less bringing a guest with

him; and went home at exactly midnight, only to retire at

once to bed. He never used the cosy chambers which the

Reform provides for its favoured members. He passed ten

hours out of the twenty-four in Saville Row, either in

sleeping or making his toilet. When he chose to take a walk

it was with a regular step in the entrance hall with its

mosaic flooring, or in the circular gallery with its dome

supported by twenty red porphyry Ionic columns, and

illumined by blue painted windows. When he breakfasted or

dined all the resources of the club—its kitchens and

pantries, its buttery and dairy—aided to crowd his table

with their most succulent stores; he was served by the

gravest waiters, in dress coats, and shoes with swan-skin

soles, who proffered the viands in special porcelain, and on

the finest linen; club decanters, of a lost mould, contained

his sherry, his port, and his cinnamon-spiced claret; while

his beverages were refreshingly cooled with ice, brought at

great cost from the American lakes.

If to live in this style is to be eccentric, it must be confessed

that there is something good in eccentricity!

The mansion in Saville Row, though not sumptuous, was

exceedingly comfortable. The habits of its occupant were

such as to demand but little from the sole domestic, but

Phileas Fogg required him to be almost superhumanly

prompt and regular. On this very 2nd of October he had

dismissed James Forster, because that luckless youth had

brought him shaving-water at eighty-four degrees

Fahrenheit instead of eighty-six; and he was awaiting his

successor, who was due at the house between eleven and

half-past.

Phileas Fogg was seated squarely in his armchair, his feet

close together like those of a grenadier on parade, his hands

resting on his knees, his body straight, his head erect; he

was steadily watching a complicated clock which indicated

the hours, the minutes, the seconds, the days, the months,

and the years. At exactly half-past eleven Mr. Fogg would,

according to his daily habit, quit Saville Row, and repair to

the Reform.

A rap at this moment sounded on the door of the cosy

apartment where Phileas Fogg was seated, and James

Forster, the dismissed servant, appeared.

``The new servant,'' said he.

A young man of thirty advanced and bowed.

``You are a Frenchman, I believe,'' asked Phileas Fogg, ``and

your name is John?''

``Jean, if Monsieur pleases,'' replied the newcomer,``Jean

Passepartout, a surname which has clung to me because I

have a natural aptness for going out of one business into

another. I believe I'm honest, Monsieur, but, to be

outspoken, I've had several trades. I've been an itinerant

singer, a circus-rider, when I used to vault like Leotard, and

dance on a rope like Blondin. Then I got to be a professor

of gymnastics, so as to make better use of my talents; and

then I was a sergeant fireman at Paris, and assisted at many

a big fire. But I quitted France five years ago, and, wishing

to taste the sweets of domestic life, took service as a valet

here in England. Finding myself out of place, and hearing

that Monsieur Phileas Fogg was the most exact and settled

gentleman in the United Kingdom, I have come to

Monsieur in the hope of living with him a tranquil life, and

forgetting even the name of Passepartout.''

``Passepartout suits me,'' responded Mr. Fogg. ``You are well

recommended to me; I hear a good report of you. You know

my conditions?''

``Yes, Monsieur.''

``Good! What time is it?''

``Twenty-two minutes after eleven,'' returned Passepartout,

drawing an enormous silver watch from the depths of his

pocket.

``You are too slow,'' said Mr. Fogg.

``Pardon me, Monsieur, it is impossible—''

``You are four minutes too slow. No matter; it's enough to

mention the error. Now from this moment, twenty-nine

minutes after eleven, a.m., this Wednesday, 2nd October,

you are in my service.''

Phileas Fogg got up, took his hat in his left hand, put it on

his head with an automatic motion, and went off without a

word.

Passepartout heard the street door shut once; it was his new

master going out. He heard it shut again; it was his

predecessor, James Forster, departing in his turn.

Passepartout remained alone in the house in Saville Row.

\end{document}

日本語(lualatex)

\documentclass[notitlepage]{ltjsbook}

\usepackage{luatexja}

\title{羅生門}

\author{芥川龍之介}

\date{}

\begin{document}

\maketitle

ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。

広い門の下には、この男のほかに誰もいない。

ただ、所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、蟋蟀が一匹とまっている。

羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男のほかにも、雨やみをする市女笠や揉烏帽子が、

もう二三人はありそうなものである。それが、この男のほかには誰もいない。

何故かと云うと、この二三年、京都には、地震とか辻風とか火事とか饑饉とか云う災がつづいて起った。

そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打砕いて、

その丹がついたり、金銀の箔がついたりした木を、路ばたにつみ重ねて、

薪の料に売っていたと云う事である。洛中がその始末であるから、

羅生門の修理などは、元より誰も捨てて顧る者がなかった。するとその荒れ果てたのをよい事にして、

狐狸が棲む。盗人が棲む。とうとうしまいには、引取り手のない死人を、この門へ持って来て、

棄てて行くと云う習慣さえ出来た。そこで、日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪るがって、

この門の近所へは足ぶみをしない事になってしまったのである。

その代りまた鴉がどこからか、たくさん集って来た。昼間見ると、

その鴉が何羽となく輪を描いて、高い鴟尾のまわりを啼きながら、飛びまわっている。

ことに門の上の空が、夕焼けであかくなる時には、それが胡麻をまいたようにはっきり見えた。

鴉は、勿論、門の上にある死人の肉を、啄みに来るのである。――もっとも今日は、

刻限が遅いせいか、一羽も見えない。ただ、所々、崩れかかった、

そうしてその崩れ目に長い草のはえた石段の上に、鴉の糞が、点々と白くこびりついているのが見える。

下人は七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の襖の尻を据えて、右の頬に出来た、

大きな面皰を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺めていた。

作者はさっき、「下人が雨やみを待っていた」と書いた。しかし、下人は雨がやんでも、

格別どうしようと云う当てはない。ふだんなら、勿論、主人の家へ帰る可き筈である。

所がその主人からは、四五日前に暇を出された。前にも書いたように、

当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が、永年、使われていた主人から、

暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波にほかならない。

だから「下人が雨やみを待っていた」と云うよりも「雨にふりこめられた下人が、

行き所がなくて、途方にくれていた」と云う方が、適当である。その上、

今日の空模様も少からず、この平安朝の下人の Sentimentalisme に影響した。

申の刻下りからふり出した雨は、いまだに上るけしきがない。そこで、下人は、

何をおいても差当り明日の暮しをどうにかしようとして――云わばどうにもならない事を、

どうにかしようとして、とりとめもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路にふる雨の音を、

聞くともなく聞いていたのである。

雨は、羅生門をつつんで、遠くから、ざあっと云う音をあつめて来る。夕闇は次第に空を低くして、

見上げると、門の屋根が、斜につき出した甍の先に、重たくうす暗い雲を支えている。

どうにもならない事を、どうにかするためには、手段を選んでいる遑はない。選んでいれば、築土の下か、

道ばたの土の上で、饑死をするばかりである。そうして、この門の上へ持って来て、

犬のように棄てられてしまうばかりである。選ばないとすれば――下人の考えは、

何度も同じ道を低徊した揚句に、やっとこの局所へ逢着した。しかしこの「すれば」は、

いつまでたっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を選ばないという事を肯定しながらも、

この「すれば」のかたをつけるために、当然、その後に来る可き「盗人になるよりほかに仕方がない」

と云う事を、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたのである。

下人は、大きな嚔をして、それから、大儀そうに立上った。夕冷えのする京都は、

もう火桶が欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を、夕闇と共に遠慮なく、

吹きぬける。丹塗の柱にとまっていた蟋蟀も、もうどこかへ行ってしまった。

下人は、頸をちぢめながら、山吹の汗袗に重ねた、紺の襖の肩を高くして門のまわりを見まわした。

雨風の患のない、人目にかかる惧のない、一晩楽にねられそうな所があれば、

そこでともかくも、夜を明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の楼へ上る、

幅の広い、これも丹を塗った梯子が眼についた。上なら、人がいたにしても、

どうせ死人ばかりである。下人はそこで、腰にさげた聖柄の太刀が鞘走らないように気をつけながら、

藁草履をはいた足を、その梯子の一番下の段へふみかけた。

それから、何分かの後である。羅生門の楼の上へ出る、幅の広い梯子の中段に、一人の男が、

猫のように身をちぢめて、息を殺しながら、上の容子を窺っていた。楼の上からさす火の光が、

かすかに、その男の右の頬をぬらしている。短い鬚の中に、赤く膿を持った面皰のある頬である。

下人は、始めから、この上にいる者は、死人ばかりだと高を括っていた。それが、

梯子を二三段上って見ると、上では誰か火をとぼして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。

これは、その濁った、黄いろい光が、隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に、揺れながら映ったので、

すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で、火をともしているからは、

どうせただの者ではない。

下人は、守宮のように足音をぬすんで、やっと急な梯子を、一番上の段まで這うようにして上りつめた。

そうして体を出来るだけ、平にしながら、頸を出来るだけ、前へ出して、恐る恐る、楼の内を覗いて見た。

見ると、楼の内には、噂に聞いた通り、幾つかの死骸が、無造作に棄ててあるが、火の光の及ぶ範囲が、

思ったより狭いので、数は幾つともわからない。ただ、おぼろげながら、知れるのは、

その中に裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるという事である。勿論、中には女も男もまじっているらしい。

そうして、その死骸は皆、それが、かつて、生きていた人間だと云う事実さえ疑われるほど、

土を捏ねて造った人形のように、口を開いたり手を延ばしたりして、ごろごろ床の上にころがっていた。

しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光をうけて、

低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に唖の如く黙っていた。

下人は、それらの死骸の腐爛した臭気に思わず、鼻を掩った。しかし、その手は、次の瞬間には、

もう鼻を掩う事を忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。

下人の眼は、その時、はじめてその死骸の中に蹲っている人間を見た。檜皮色の着物を着た、

背の低い、痩せた、白髪頭の、猿のような老婆である。その老婆は、右の手に火をともした松の木片を持って、

その死骸の一つの顔を覗きこむように眺めていた。髪の毛の長い所を見ると、多分女の死骸であろう。

下人は、六分の恐怖と四分の好奇心とに動かされて、暫時は呼吸をするのさえ忘れていた。

旧記の記者の語を借りれば、「頭身の毛も太る」ように感じたのである。すると老婆は、

松の木片を、床板の間に挿して、それから、今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、

丁度、猿の親が猿の子の虱をとるように、その長い髪の毛を一本ずつ抜きはじめた。

髪は手に従って抜けるらしい。

その髪の毛が、一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは、恐怖が少しずつ消えて行った。

そうして、それと同時に、この老婆に対するはげしい憎悪が、少しずつ動いて来た。

---いや、この老婆に対すると云っては、語弊があるかも知れない。むしろ、

あらゆる悪に対する反感が、一分毎に強さを増して来たのである。この時、誰かがこの下人に、

さっき門の下でこの男が考えていた、饑死をするか盗人になるかと云う問題を、

改めて持出したら、恐らく下人は、何の未練もなく、饑死を選んだ事であろう。それほど、

この男の悪を憎む心は、老婆の床に挿した松の木片のように、勢いよく燃え上り出していたのである。

下人には、勿論、何故老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。従って、合理的には、

それを善悪のいずれに片づけてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜に、

この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くと云う事が、それだけで既に許すべからざる悪であった。

勿論、下人は、さっきまで自分が、盗人になる気でいた事なぞは、とうに忘れていたのである。

そこで、下人は、両足に力を入れて、いきなり、梯子から上へ飛び上った。

そうして聖柄の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩みよった。老婆が驚いたのは云うまでもない。

老婆は、一目下人を見ると、まるで弩にでも弾かれたように、飛び上った。

「おのれ、どこへ行く。」

下人は、老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行手を塞いで、

こう罵った。老婆は、それでも下人をつきのけて行こうとする。下人はまた、それを行かすまいとして、

押しもどす。二人は死骸の中で、しばらく、無言のまま、つかみ合った。しかし勝敗は、

はじめからわかっている。下人はとうとう、老婆の腕をつかんで、無理にそこへ扭じ倒した。

丁度、鶏の脚のような、骨と皮ばかりの腕である。

「何をしていた。云え。云わぬと、これだぞよ。」

下人は、老婆をつき放すと、いきなり、太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその眼の前へつきつけた。

けれども、老婆は黙っている。両手をわなわなふるわせて、肩で息を切りながら、

眼を、眼球が眶の外へ出そうになるほど、見開いて、唖のように執拗く黙っている。

これを見ると、下人は始めて明白にこの老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されていると云う事を意識した。

そうしてこの意識は、今までけわしく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、

ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで、

下人は、老婆を見下しながら、少し声を柔らげてこう云った。

「己は検非違使の庁の役人などではない。今し方この門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけて、

どうしようと云うような事はない。ただ、今時分この門の上で、何をして居たのだか、

それを己に話しさえすればいいのだ。」

すると、老婆は、見開いていた眼を、一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。

眶の赤くなった、肉食鳥のような、鋭い眼で見たのである。それから、皺で、ほとんど、

鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で、

尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉から、鴉の啼くような声が、喘ぎ喘ぎ、

下人の耳へ伝わって来た。

「この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、鬘にしようと思うたのじゃ。」

下人は、老婆の答が存外、平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、

また前の憎悪が、冷やかな侮蔑と一しょに、心の中へはいって来た。すると、

その気色が、先方へも通じたのであろう。老婆は、片手に、まだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、

蟇のつぶやくような声で、口ごもりながら、こんな事を云った。

成程な、死人の髪の毛を抜くと云う事は、何ぼう悪い事かも知れぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、皆、

そのくらいな事を、されてもいい人間ばかりだぞよ。現在、わしが今、髪を抜いた女などはな、

蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干魚だと云うて、太刀帯の陣へ売りに往んだわ。

疫病にかかって死ななんだら、今でも売りに往んでいた事であろ。それもよ、この女の売る干魚は、

味がよいと云うて、太刀帯どもが、欠かさず菜料に買っていたそうな。わしは、

この女のした事が悪いとは思うていぬ。せねば、饑死をするのじゃて、仕方がなくした事であろ。

されば、今また、わしのしていた事も悪い事とは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、

饑死をするじゃて、仕方がなくする事じゃわいの。じゃて、その仕方がない事を、

よく知っていたこの女は、大方わしのする事も大目に見てくれるであろ。」

老婆は、大体こんな意味の事を云った。

下人は、太刀を鞘におさめて、その太刀の柄を左の手でおさえながら、冷然として、

この話を聞いていた。勿論、右の手では、赤く頬に膿を持った大きな面皰を気にしながら、

聞いているのである。しかし、これを聞いている中に、下人の心には、ある勇気が生まれて来た。

それは、さっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうして、

またさっきこの門の上へ上って、この老婆を捕えた時の勇気とは、全然、

反対な方向に動こうとする勇気である。下人は、饑死をするか盗人になるかに、

迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心もちから云えば、饑死などと云う事は、

ほとんど、考える事さえ出来ないほど、意識の外に追い出されていた。

「きっと、そうか。」

老婆の話が完ると、下人は嘲るような声で念を押した。そうして、一足前へ出ると、

不意に右の手を面皰から離して、老婆の襟上をつかみながら、噛みつくようにこう云った。

では、己が引剥をしようと恨むまいな。己もそうしなければ、饑死をする体なのだ。」

下人は、すばやく、老婆の着物を剥ぎとった。それから、足にしがみつこうとする老婆を、

手荒く死骸の上へ蹴倒した。梯子の口までは、僅に五歩を数えるばかりである。下人は、

剥ぎとった檜皮色の着物をわきにかかえて、またたく間に急な梯子を夜の底へかけ下りた。

しばらく、死んだように倒れていた老婆が、死骸の中から、その裸の体を起したのは、

それから間もなくの事である。老婆はつぶやくような、うめくような声を立てながら、

まだ燃えている火の光をたよりに、梯子の口まで、這って行った。そうして、そこから、

短い白髪を倒にして、門の下を覗きこんだ。外には、ただ、黒洞々たる夜があるばかりである。

下人の行方は、誰も知らない。

\end{document}

因みに日本語はLuaLaTeX以外では\usepackage{luatexja}を消して

| エンジン | 文書クラス |

|---|---|

| pdfTeX | \usepackage[pdflatex,ja=standard,notitlepage]{bxjsbook} |

| upTeX | \usepackage[notitlepage]{jsbook} |

| XeTeX | \usepackage[xelatex,ja=standard,notitlepage]{bxjsbook} |

すればいいです