この記事は 新歓ブログリレー2025 41日目の記事です。

この記事はどんな記事ですか

初めまして。Cd_48です。普段はサウンド班で曲を作っています。

サウンド班では今年も新歓コンピをリリースしました!まだ聴いていないという人は聴いてください。無料です。

実は私も曲を出していて(9曲目)、この記事はその曲の解説となります。記事の中に音を流すボタンがいっぱいあるので、ぜひイヤホンをしながら読むことをお勧めします。

こんな曲を作りました

Neurofunk(ニューロファンク)と呼ばれるジャンルの曲を作りました。iidxとかに入ってそうな、ちょっと古臭い感じの2分くらいの比較的短い曲です。

NeurofunkはDrum'n'Bass(ドラムンベース)から派生したジャンルで、特徴はなんといっても荒々しく唸るベースです。Neuro Bassと呼ばれるこのベースの作り方を中心に解説していきます。

NeuroBassの作り方(ざっくり)

- 正弦波を用意します

- 歪ませたりコンプかけたりします

- Notch Filterを動かします

- 2,3を繰り返します

- うまい!

最終的にこんな音ができます。

NeuroBassの作り方(くわしく)

1.正弦波

正弦波はサイン波とも呼ばれ、オシロスコープで見ると数学で扱うSin関数の見た目をしています。

純粋な正弦波は周波数の領域で見るとある一つの周波数の成分しか持ちません。

周波数の領域で見る、とは次の図のような感じです。

上側の緑色の線はよく見る正弦波の形をしていますね。これはオシロスコープで音波を見た様子で、横軸は時間、縦軸は音圧です。

対して下側の灰色の山のようなものは、音のスペクトルです。横軸は周波数、縦軸は音圧で、この音は200Hzの成分しかないことがわかります。

NeuroBassは低い周波数成分も含みたいので、今回は50HzのSine波から始めます。なぜ低い周波数から始めるかというと、音をエフェクトで加工する過程では、入力した音よりも高い周波数の音を付与していくからです。

2.歪ませたりコンプかけたりする

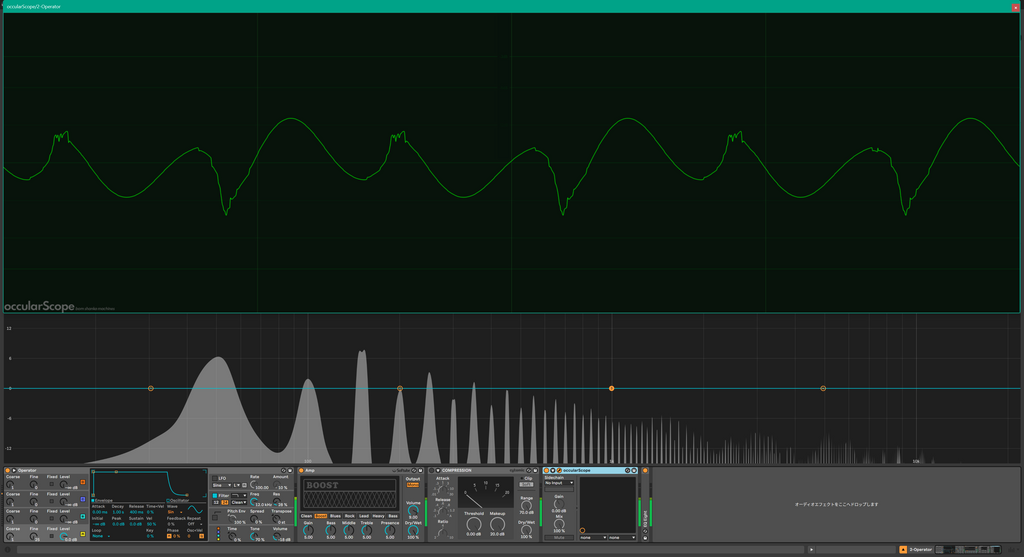

例えば、50Hzの正弦波にアンプをかけてみましょう。アンプはエレキギターの音作りなどに使用するエフェクトです。

一番左の大きい山は基音の50Hz成分で、それよりも右の高い周波数成分が追加されていることがわかります。これらを倍音と呼び、基音の整数倍の倍音が追加されています。また、オシロスコープで見る波形も歪んでいます。

正確な説明ではありませんが、下のスペクトルから周波数と音圧を調べて、そのパラメーターを持つ正弦波を重ね合わせていくと、オシロスコープで見る波形に近づいていきます。(実際には位相のずれを考慮する)詳しく知りたい人はフーリエ変換について調べてみてください。

また、この音にコンプレッサーをかけてみましょう。

まずは上のオシロスコープを見てみましょう。先ほどの波形が、上下方向に押しつぶされたような形になっていますね。というよりも、上と下がカットされたような波形です。コンプレッサーの作用によって波形が押しつぶされた形になります。(厳密には、ここでかけているのはコンプレッサーではなくクリッパーです)

そして下のスペクトルを見ると、さらに倍音が増えていますね。特に右側の高周波帯域の倍音が増えています。

この2つのエフェクトはそれぞれ倍音を増やしていますが、そのアプローチは異なります。エフェクトをかける順番を変えるだけでもその波形、スペクトルは大きく変化します。

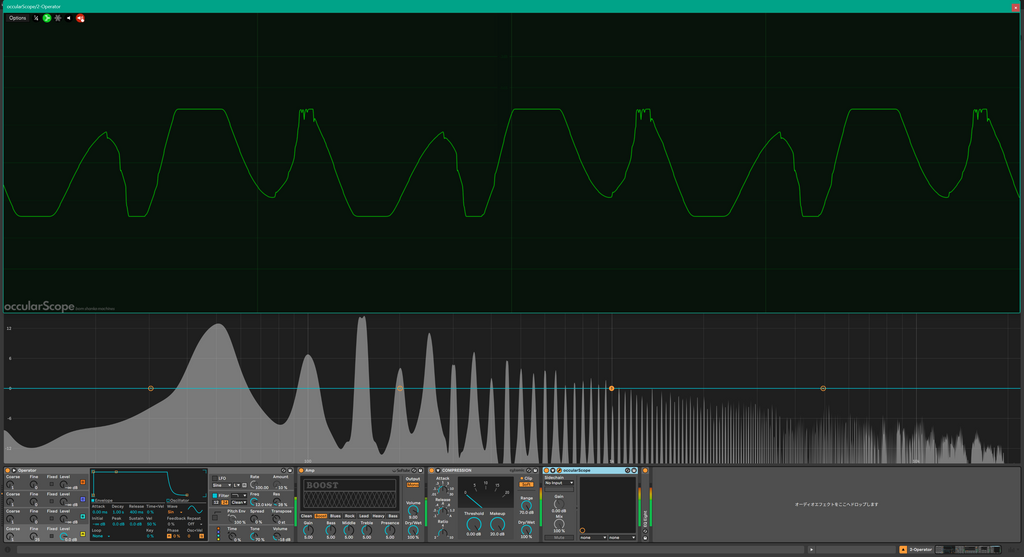

先ほどかけた2つのエフェクトを逆にしてみました。正弦波を押しつぶしてから、アンプで歪ませるので波形は押しつぶされてはおらず、かなり歪んだ形になります。

こんな感じで、正弦波を歪ませることで、一つだけぽつんとあったスペクトルが、倍音マシマシのかっこいい音になりました。今回は歪ませるエフェクトでとしてアンプとコンプレッサーを使いましたが、歪ませるエフェクトであれば、他のものでももちろん大丈夫です。

これだけでも結構いい感じですが、NeuroBassではさらに、うねるような音へと加工していきます。そのためには、時間とともにスペクトルを変化させるような加工が必要です。

3. Notch Filterを動かす

Notch Filterとは、スペクトルの一部分を削る(音量を小さくさせる)エフェクトです。見た目はこんな感じ。

このNotch Filterで減少させる周波数帯域を、時間とともに変化させていきます。作曲に使うソフト、DAWにはオートメーションという機能があり、これを使えばFilterの周波数を変化させられます。先ほど作った音に、Notch Filterをかけてオートメーションを設定するとこんな感じ。

まだ完成とは程遠いですが、すこしうねりが追加された音になりましたね。

4. 2と3を繰り返す

あとはこの作業を繰り返します。音を歪ませて、Filterで削って...の繰り返しです。歪みのエフェクトは、繰り返すたびに変えていっても面白いかもしれません。

また、Filterのオートメーションは、コピペせずに段階ごとに変えたほうがより複雑でうねったサウンドになりますよ。

言い忘れていましたが、FilterのなかにあるQというパラメーターを変えてみるのもおすすめです。Qを小さくすると、削る量が大きくなって、よりうねりが強調されます。

5.完成!

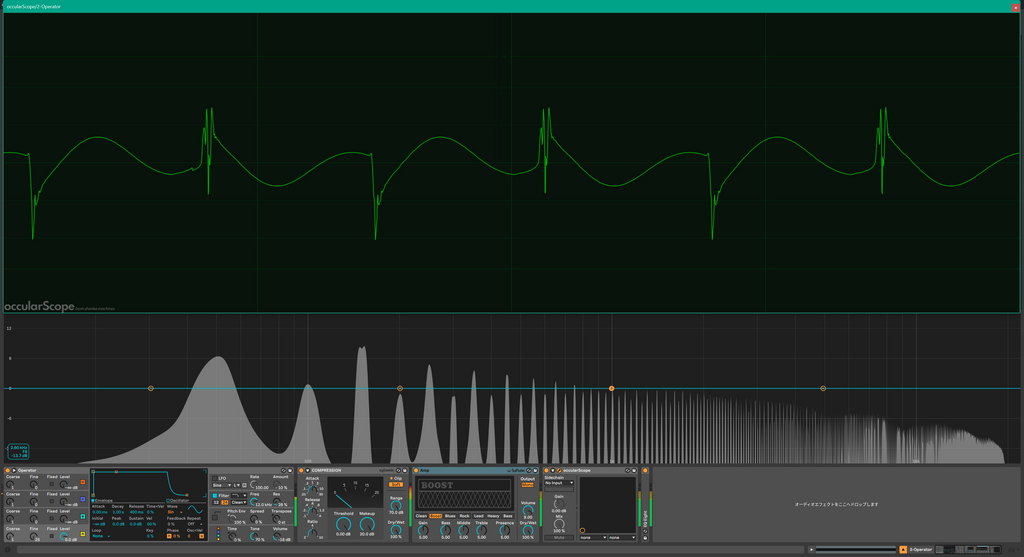

2と3を3回ずつやってみると、こんな音ができました。

いい感じですね! 歪みとフィルタリングを一回やっただけだと、まだまだ機械的な音でしたが、3回繰り返したことで、ドロドロとへばりつくような感じ(?)のサウンドになりました。

歪みで大雑把に音の質感やキャラクターを決めて、フィルターでリズム感や、うねり感を演出する感じです。とはいえ、結構適当にやってもそれっぽくなりますし、偶発的にかっこいい音になったりもするので、とにかく手を動かしてみるのがおすすめです。

目指している音にならないときは、エフェクトの種類を変えたり、パラメーターをいじったりしてみましょう。特に、歪みのエフェクト(アンプ以外にも、ディストーションやサチュレーションなど)を変えたり、フィルターのQを変えると劇的に音が変化するので、試してみてください。

参考動画

実は、この手法はYoutubeで紹介されていたやりかたをまねたものです。

Frequentというコンポーザーが、Ableton Liveの付属エフェクトだけでかっこいいNeuroBassを作っていました。

Frequentさんの曲はどれもかっこいいので、聴きましょう。

上の動画では、正弦波にかけてオートメーションを描くだけで、簡単にかっこいいNeuroBassがつくれるエフェクトラックを配布しているので、Ableton Liveユーザーの方はぜひゲットしましょう。冒頭で紹介したこの音は、このエフェクトラックで作っています。

Ableton Liveを使ってないし、いい感じのエフェクトもそろってないよ… という方でも安心してください。

こちらは、kiloheartsという会社のプラグインを使ったNeuroBassの作り方を紹介している動画です。動画内に登場するPhasePlantというシンセサイザーは有料ですが、中に入っているFilterやDynamicsといったプラグインは、なんと無料で誰でも使えます。

https://kilohearts.com/products/kilohearts_essentials

↑↑↑このページからダウンロードできるので、まだ持っていない人はぜひダウンロードしましょう!普段使いするエフェクトから、痒い所に手が届くエフェクトまでそろっているので、NeuroBass以外でも幅広く使えます。本当に無料でいいんでしょうか...

おわり

本当は曲についてもっといろいろ解説したいんですが、NeuroBassだけで結構な量になってしまったのでこれで終わります。みなさんもNeurofunk、作りましょうね